カホン(CAJON)という楽器をご存知でしょうか?

この楽器に出会ったのは、とある野外コンサート。 スピーカーボックスのような木箱に座って、その側面を手で叩いているだけなのに、まるでドラムセットのような音が出ていました。 良く見ると、叩く場所によって、いろいろと異なる音色が出ているようでした。 私はてっきり、新手の電子楽器だと思っていたのですが、その後、とあるライブレストランで2度目の出会いがありました。 それはまぎれもなくアコースティックな楽器であり、もちろんただの木箱ではなく、中に仕掛けがあるようでした。

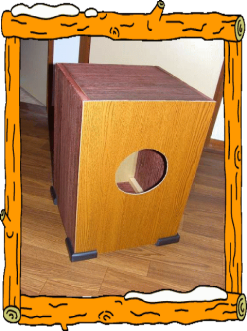

帰宅後、早速ネットで検索すると、このカホンという楽器、今かなり赤丸急上昇であるらしく、いろいろな工房がカホンを製作しているし、さらにこれを自作している人もたくさんいるようで、製作記事をいくつも発見することができました。買えば1万~数万。 作れば、5千円もかからないだろう・・・ということで、早速材料を買いそろえ、まる1日で完成させてしまったのが、写真のカホンです。

・・・というわけで、数々のサイトを参考にさせていただいたお礼に、今後カホンを自作する人たちの参考になればと、私もカホン製作記事をアップすることとしました。(^o^)

中学時代、技術科は常に「5」をいただいておりましたが、すこぶるイイカゲンな製作を得意とする私ですので、まぁ、「手間をかけず、イイカゲンに、それなりのカホンを作る方法」という方向での製作記事とさせていただきます。

●材料

①スナッピー

スネアドラムの下に取り付けられているスプリングのようなものです。大きな楽器屋さんなら、スネアドラムのパーツとして売っていると思います。1000円程度の安いモノで十分。

②板材

私は軽さに惹かれて、桐の板を使いました。ベニアだろうがラワンだろうが、まぁ何でもイイと思います。厚さは1.5cmを使いましたが、2cmくらいあった方が安心かもしれません。カホンは、縦30cm×横30cm、高さ45cmが標準なので、30×45を2枚(側板用)、30×60を1枚(半分に切って、天板、底板用)。あと、補強材として2cm角程度の角材(長さ90cm)を2本購入しました。あとは、ウチにあった模型用の角材(1cm角)を1本使っています。

③面(ツラ)

叩く面(面=ツラ)(前面)と、穴を開ける背面は重要(らしい)です。薄いほど、軽く叩いても音が出そうな気がして、2mm厚の、いわゆるうすっぺらのベニヤ板を使いました。普通は4mm程度を使うようですが・・・。大きさは、30cm×90cm(半分に切って、前面と背面用)。白木だとカッコ悪いと思い、木目調の化粧ベニヤを使いました。手が直接触れる部分なので、白木はやめた方がいいかもしれませんね。(トゲが刺さるとイヤだし・・・)

④足

4隅につける新素材の足が、ひとつ200円くらいでした。まぁ、無くても大丈夫だけど・・・

⑤スナッピー取り付け用金具、木ねじ、ビス・ナット類

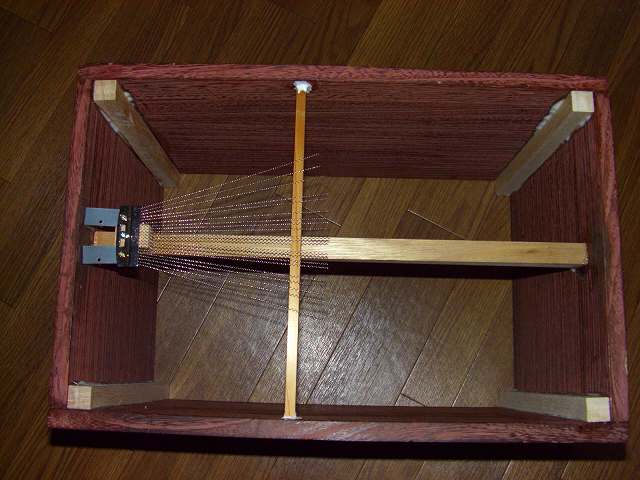

ここは、みなさんいろいろと工夫しているところだと思います。最も簡単には、天板に直接木ねじで止めてしまい、前面とのアタリ具合を、スナッピーのスプリングを微妙に曲げることで調整すればOKでしょう。要するに、スナッピーが前面に触れていれば、叩いたときにスネアドラムのような音を奏でてくれます。私は、L字金具2本で天板に取り付け、補強用の心棒(支柱)に長めのビスを通して、アタリ具合を調節できるようにしてみました。

⑥木工用ボンド

木ねじを使っても良いのですが、私は敢えて、木工用ボンド&補強材のみで箱を組み立てました。桐の板は横方向の力に弱く、かんたんに割れてしまうし、前面、背面は超薄ベニヤだし、ハッキリ言って強度的には不安ですが、一応体重60kgで、座って叩いても大丈夫なようです。(^o^)

●工具

①のこぎり

板を切りますので必要です。

②糸のこ

背面を丸く切り抜くためには、やはり必要になるでしょう。カッターで何回も傷をつけていけば、2mm程度のベニヤは切れますが、丸く切り抜くにはかなりの精神力が必要でしょう。

③ドライバー

スナッピーを木ねじで取り付ける時に使います。

④ニッパー

針金を切る道具です。スナッピーは半分に切って使用するので、必要となります。ペンチでもなんとかなりますが、スナッピーはかなり堅いので、ハサミで切るのはムズカシイでしょう。

●製作

①板を切りそろえる

側板は、45×30ですので、そのまま使えます。天板と底板は、60×30を半分にして使いますが、側板の厚さ分(左右1.5cmずつで、計3cm)を考えて、27cmの長さにします。(前面、背面のベニヤが30cm幅なので、これは重要です。あとで箱を覆えないことに気付くと悲しいです。) 前面・背面は、30×90を半分に切って30×45を2枚作っておきます。ベニヤは、91cmで売られていましたので、1cm幅の余りが出ました。背面には、中心よりちょっと上に、直径12cm程度の穴を開けました。穴の大きさと位置はテキトウです。こだわると、いろいろあるのかもしれません。 補強材は、30cm弱(出っ張るとメンドウなので)に切りそろえ、4本作ります。90cmの角材を3等分して3本、もう1本の角材から1本分切り取ると、60cm程度余ると思います。これを45cmに切って、補強用の支柱にしました。

②箱を作る

天板、側板を組み合わせ、木工用ボンドをたっぷり使って、補強材を止めていきます。多少はみ出したって、乾けば透明になるし、外観なんてどうだって、音が出ればOKというイイカゲン製作なので、全く気にしません。でも、仮止め用に木ねじを使った方が楽かもしれません。平行四辺形に固まってしまうとあとで前面・背面を貼るときに悲しいので、そこは十分確認します。 ある程度ボンドが乾いたところで、支柱も取り付けてしまいます。これは、スナッピーの取り付け(調整)のために立てたもので、なくても壊れないようなら必要ないと思います。

③スナッピーを取り付ける

当たり具合をネジで調節できるようにするために、いろいろと工夫しています。これは、写真を見てもらうしかありません。他にも方法はあると思いますので、工夫してみてください。写真の方法は、スナッピーをL字金具2本で天板に固定し、前面に触れないようにしておき、支柱に通したビスを閉めていくことで、スナッピーの位置を前面に押しつけるように動かしていく方法です。スナッピーの効き具合の調節はもちろん、スナッピー効果をオフにすることもできます。単にスネアドラムのような音が出れば良しとするなら、とにかくスナッピーの先端が前面に軽く触れるように取り付けられれば良いわけです。スナッピーの先端部は、扇形に広げた方が、スナッピー同士の絡みによる異音が出にくいようです。

ちなみに、下が天板です。(逆さまに置いています。スナッピーは、天板からぶら下がるようになります。)

④調整する

スナッピーの当たり具合は、非常に重要です。前面を仮置きして叩いてみながら、スナッピーの位置や曲げ具合を調整していくという、地道な作業となります。スナッピーが動きすぎて、ビヨンビヨンという(スナッピーのスプリング自体が弦楽器になってしまっている)音が気になったので、模型用の角材を横に渡し、スナッピーが動きすぎないようにしました。 私はこの角材に、すきま風を防ぐための「すきまテープ」という、スポンジに両面テープがついたようなものを、ピアノのダンパーのように貼りました。ちょうど、前面とスポンジでスナッピーを挟むような感じです。音には好みがあると思いますので、たとえば、シャンシャンビヨンビヨンという音がイヤでないなら、このダンパー装置なども不要かもしれません。

⑤前面、背面を貼る

張り替える予定などないので、ここもボンドで接着してしまいます。ただ、ベコベコになるといけないので、前面は大きめの板などを重石にして、しっかりと貼るように、またしっかりと乾かすようにします。

上の写真は、完成したカホンの内部を、背面の穴から写したものです。すきまテープのダンパーが見えます。また、左側についているのは、「アフリカの魂」と私は呼んでいるモノです。ケニアに行った友だちがオミヤゲに買ってきてくれた鈴というか、タンバリンというか、よくわからない楽器から外した金属の円盤を4枚ほど、ビスに通して、チャリンという音が出るようにしてあります。前面に直接ボンドで取り付けてあり、この部分を叩くと、この音が響きます。これ、意外にイイ味を出していると思います。まさに、アフリカの魂が注入されているワケなんです。(^o^)

最終的な重さは、約2.5kg。軽く感じるけれど、意外に重量はありました。あと、大きな問題点として、桐の板材について。実はこの板材、どういう仕上げをしているんだか知りませんが、茶色い色がつくのです。なんべんも濡れ雑巾で拭いたのですが、雑巾はみるみる茶色になります。とりあえず、今のところは大丈夫のようですが、真夏の野外コンサートで、真っ白なズボンでカッコ良く演奏し、演奏に熱が入ってお尻がしめっぽくなろうもんなら、演奏後、真っ白なズボンのお尻は真っ茶色・・・ってことになりそうです。(^_^; まぁ、真夏の野外コンサートに出演する予定はないし、アヤシイと思ったら座布団を敷くなり、表面にニスを塗るなりすればイイんですけどね。(^o^)

最後に、どんな音が出るようになったか、お聞きいただきましょう。 自分では、けっこうそれなりな音が出ていると思っているのですが・・・演奏がヘタなのは、まぁお愛嬌ってことで・・・(^_^;

試し演奏(cajon.mp3)