死にゆくものの声を聞く旅・・・知覧

鹿児島の先、薩摩半島の突端に、海の中に突き出るような形で、美しい姿の「開聞岳」がそびえている。太平洋戦争末期、米軍の上陸を許してしまった沖縄を援護するために、日本軍は「特攻隊」を組織した。片道分の燃料しか持たないオンボロ飛行機に、大きな爆弾を積み込んで飛び立ち、米軍の軍艦めがけて飛行機ごと突入するという作戦だった。そして、特攻隊を志願した若者たちが、最後に見る日本本土の姿が、この開聞岳だった。隊員たちは、この開聞岳に向かって翼を左右に振り、「さよなら」のあいさつをして、沖縄の海に向かって飛び去ったという。その特攻隊員たちが、死ぬ直前の数日間を過ごすのが、特攻隊基地の「知覧」(鹿児島県知覧町)であった。

鹿児島の先、薩摩半島の突端に、海の中に突き出るような形で、美しい姿の「開聞岳」がそびえている。太平洋戦争末期、米軍の上陸を許してしまった沖縄を援護するために、日本軍は「特攻隊」を組織した。片道分の燃料しか持たないオンボロ飛行機に、大きな爆弾を積み込んで飛び立ち、米軍の軍艦めがけて飛行機ごと突入するという作戦だった。そして、特攻隊を志願した若者たちが、最後に見る日本本土の姿が、この開聞岳だった。隊員たちは、この開聞岳に向かって翼を左右に振り、「さよなら」のあいさつをして、沖縄の海に向かって飛び去ったという。その特攻隊員たちが、死ぬ直前の数日間を過ごすのが、特攻隊基地の「知覧」(鹿児島県知覧町)であった。

特攻隊に関しては、子どもの頃に見た「同期の桜」というドラマの印象が強烈で、自分でもかなりわかっているつもりだった。ただわからなかったのは、特攻隊員のホンネの部分である。「自ら特攻隊を志願し、誇りを持って命を捨てていく・・・」という考え方が、たとえ戦争中の極限状況の中とはいえ、どうしても理解できなかったのだ。

現在の知覧は、江戸時代の武家屋敷跡などが観光地化され、特攻隊関係の資料館や公園などは、むしろひっそりとした感じであった。資料館には、特攻隊として沖縄の海に散っていった若者たちの遺影と辞世の言葉が、出征した日にち順に並んでいた。まだ、ほんとうにあどけない顔の少年兵もいる。そんな、言わば「子供たち」が、実に立派な言葉を残していた。おおむね、その内容はこうである。

現在の知覧は、江戸時代の武家屋敷跡などが観光地化され、特攻隊関係の資料館や公園などは、むしろひっそりとした感じであった。資料館には、特攻隊として沖縄の海に散っていった若者たちの遺影と辞世の言葉が、出征した日にち順に並んでいた。まだ、ほんとうにあどけない顔の少年兵もいる。そんな、言わば「子供たち」が、実に立派な言葉を残していた。おおむね、その内容はこうである。

「お父さん、お母さん、今まで育ててくれてありがとう。その恩に報いることもなく、先立つ不孝をお許し下さい。しかし私は何の後悔もしていません。お国のために、天皇陛下のために役に立つのであれば、命を捨てることは、むしろ誇りに思います。必ずや敵艦に体当たりし、見事に死に花を咲かせます。」

30年ほど前のテレビドラマでは、すべての特攻隊志願者が、このような崇高な思いで死んでいった・・・というように表現されていたように思う。「ぼくも特攻隊を志願するよ。」という少年に対して、「おまえたちのような、これからの若者が死ななくても済むように、今俺たちが死ぬんだよ。」と言うシーンがあったように思うが、特攻隊というのは、そういうものであったのだ。

資料館の中で、修学旅行生に説明をしている人がいた。修学旅行の高校生も、さすがにこの雰囲気に圧倒され、誰ひとり私語することもなく、説明を聞いていた。私もその説明を聞いた。そして、ほんの少しだけ、彼ら特攻隊の本音を垣間見たような気がした。その説明によれば、隊員たちは出撃前夜、粗末な三角兵舎のふとんにくるまり、そのふとんがぐしょぐしょにぬれるほど涙を流し・・・しかし、朝になれば晴れ晴れとした姿で、笑顔で出撃していった・・・ということだった。「誰だって、好きこのんで死ぬわけはない。死ななければならない状況に置かれたとしたって、やっぱり死にたくはないんだ・・・」というようなことを、漠然と思った。

資料館の中で、修学旅行生に説明をしている人がいた。修学旅行の高校生も、さすがにこの雰囲気に圧倒され、誰ひとり私語することもなく、説明を聞いていた。私もその説明を聞いた。そして、ほんの少しだけ、彼ら特攻隊の本音を垣間見たような気がした。その説明によれば、隊員たちは出撃前夜、粗末な三角兵舎のふとんにくるまり、そのふとんがぐしょぐしょにぬれるほど涙を流し・・・しかし、朝になれば晴れ晴れとした姿で、笑顔で出撃していった・・・ということだった。「誰だって、好きこのんで死ぬわけはない。死ななければならない状況に置かれたとしたって、やっぱり死にたくはないんだ・・・」というようなことを、漠然と思った。

数年前の夏、「戦後50年」ということで、「ひめゆりの塔」とか「聞け、わだつみの声」などが映画化された。聞け、わだつみの声は、「自分が戦うことで、大切な人に敵が近づくのを1日でも、1時間でも遅らせたいんだ・・・」というところにテーマがあったと思う。この気持ちはわかる気がした。平和な現代に生きる我々は、「どうせ死ぬなら・・・」なんて、なかなか考えないが、たとえば癌を宣告されたことを考えてみるといい。「病院で苦しんで死にたくはない。数ヶ月、死期が早まってもいいから、家族に囲まれて死にたい・・・」というように、「死に方」を考えるのではないだろうか。

とすると、特攻隊に志願する若者の気持ちも、理解できる。太平洋戦争末期、もう日本の敗色は濃く、このままでは、本土決戦・一億玉砕という最悪の状況が待っていると思えば・・・つまり「生」を考えられず「死」しかあり得ないのであれば・・・あとは「死に方」を選ぶしかない。どうせ死ぬなら、意味のある死に方をしたい。「愛する人のために・・・日本の将来のために・・・」というように、一生懸命自分の「死」に「意味」を与えようとするに違いない。あのころの若者にとっては、特攻隊を志願し、敵艦1隻と自分の命を引き替えにすることは、まさに最善の死に方だったのだ。

しかし、そう決意はしたものの、人間として、生き物として、「生」への執着が捨てられるわけはない。五体満足な若者なのだ。愛する人もいる。生きていたい。その気持ちが、出撃前夜に涙で布団をぬらすことにもなるのだろう。彼らは翌朝、晴れ晴れとした姿で、笑顔で出撃したというが、それは、そうでもしなければ自分のホンネが出てきてしまうからだと思う。「覚悟を決め、笑顔で、晴れ晴れと出撃」したのではなく、「オレは覚悟を決めたんだ。」と、必死に自分に言い聞かせていたのではないだろうか。

しかし、そう決意はしたものの、人間として、生き物として、「生」への執着が捨てられるわけはない。五体満足な若者なのだ。愛する人もいる。生きていたい。その気持ちが、出撃前夜に涙で布団をぬらすことにもなるのだろう。彼らは翌朝、晴れ晴れとした姿で、笑顔で出撃したというが、それは、そうでもしなければ自分のホンネが出てきてしまうからだと思う。「覚悟を決め、笑顔で、晴れ晴れと出撃」したのではなく、「オレは覚悟を決めたんだ。」と、必死に自分に言い聞かせていたのではないだろうか。

しかし、記念館で購入した「月光の夏」という小説には、もっともっとショッキングなことが書いてあった。月光の夏は、実話を元にした小説であり、「特攻隊員の生き残り」というのがテーマになっていた。現実、かなりの数の特攻隊員が、飛行機のトラブルなどが原因で徳之島などに不時着し、戦後まで生存していたようだ。出征にあたっては、神様のように尊敬された特攻隊員が、ひとたび戻ってくると、(飛行機のトラブルが原因であり、決して怖じ気づいて引き返したわけではないのに)「今後の特攻隊員の志気にかかわる。」ということで、その存在は内密に扱われ、福岡近辺に軟禁されて、かなりひどい扱いを受けたらしい。「軍隊」の発想というのは、そういうものなのだろう。

「月光の夏」では、隊員たちの気持ちが次のように表されていた。「死ぬ覚悟はついた。しかし、犬死にだけはしたくない・・・」まさにそうだったろうと思う。必死に自分が死ぬ意味を見いだし、むりやり覚悟を決めて出てきているのだ。敵に撃ち落とされるのも悔しいだろうが、飛行機の不調で海に墜ちたんじゃ、やりきれない。ところが、この特攻機というのは、もう使いものにならないようなオンボロ飛行機なのだ。それに、通常の範囲を超えた重さの爆弾を積んでいるのだ。「颯爽と飛び立っていった・・・」などとよく言われるが、実は、滑走路の終点の林をかすめるように、かなりヨロヨロと飛び上がっていったらしい。そんな状態だから、かなりの数が、不時着したり、引き返してきたりしたのだ。

戦後まで生き残った特攻隊の人たちは、ほとんどその素性を隠して暮らしているという。沖縄に行ったときも、「アメリカ軍に投降して壕を出てきたとき、出口付近には、自ら首を吊って潔く命を絶った人たちの姿があり、それが神々しいものとして目に映った。」というようなことが書いてあった。特攻隊として死んでいった人たちは、神のごとく扱われ、生き残りは、世間から隠れて生き長らえる・・・明るかった人も、戻ってからは全く人が違ったように暗くなり・・・というような事実を考えると、本当に戦前の日本の精神論というのは罪だと思う。ほんの半世紀前には、学校で、教師が、そういう精神論を教えていたのだろう。教育というのは、そんなにも影響力の強い、責任ある仕事なのだと、あらためて思う。せめてせっかく生き残った命なのだから、世間から隠れることなく、死んでいった仲間の分まで、平和な時代を謳歌してほしいと思うが、そんなに簡単に割り切れるものではないのだろう。

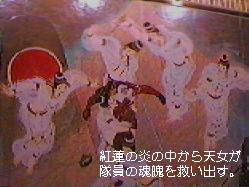

展示館の入り口付近に1枚の絵が掲げてあった。紅蓮の炎に包まれながら墜ちていく特攻機の中から、特攻隊員の魂魄を、天女が抱きかかえ、昇天させていくという図であった。寄贈されたものだということだが、遺族たちにとっては、どれだけ救いになるだろうかと思った。また、特攻隊記念公園の墓地に、「鳥浜とめ」という女性の墓があった。記念館にも、この女性のことは展示してあったが、この人は特攻隊員たちから「お母さん」と慕われた人なのだ。数日後には確実に死んでいく若者が、いまさらもう母親に会いに行くこともできない。それならせめて母親代わりに・・・ということで、かなり特攻隊員のめんどうを見てあげた人であるらしい。見るのも読むのも辛い記念館の展示の中で、この話だけは、ほっとあたたかいものを感じることができた。

展示館の入り口付近に1枚の絵が掲げてあった。紅蓮の炎に包まれながら墜ちていく特攻機の中から、特攻隊員の魂魄を、天女が抱きかかえ、昇天させていくという図であった。寄贈されたものだということだが、遺族たちにとっては、どれだけ救いになるだろうかと思った。また、特攻隊記念公園の墓地に、「鳥浜とめ」という女性の墓があった。記念館にも、この女性のことは展示してあったが、この人は特攻隊員たちから「お母さん」と慕われた人なのだ。数日後には確実に死んでいく若者が、いまさらもう母親に会いに行くこともできない。それならせめて母親代わりに・・・ということで、かなり特攻隊員のめんどうを見てあげた人であるらしい。見るのも読むのも辛い記念館の展示の中で、この話だけは、ほっとあたたかいものを感じることができた。