・・・岩手県遠野市

皆様こんばんわ。(^o^)

皆様こんばんわ。(^o^)

前回の「リアルタイム旅行記 in 香川」の押し売りでは、「私にも送って!」という反応が無かった反面、「もう送るな!」という反応もなく、まぁ、数人の方から感想のメールをいただいたという、極めて自然な結果な結果に終わったわけです。そこで、今回は、さらに「押し売る対象」を広げ、総勢40名を越える方々に送りつけるという暴挙に出ました。今回初めて送りつけられてしまった方も多いと思いますが、まぁ気にせず、そのまま削除していただいて構いません。ウイルスではありませんので、安全です。(^o^)・・・いや、読んでから削除してくれれば、もっとうれしいし、感想をいただければ、さらにうれしいですよ。リアルタイムで感想をいただけるなら、リアルタイムにお返事いたしますです。・・・っていうわけで、今回の旅はどうなるかな???

●どこに行こうかな・・・

教師の春休みって、意外に短いのです。3月30日の辞校式からは、もう出勤で、来年度の準備なのです。だから、旅行可能な日は・・・と考えてみると、25〜29という、5日間しかありませんでした。あまり遠くへは行けないな・・・などと考えつつ、まずインターネットで各地の天気を調べます。すると、低気圧が近づいていて、まさにこれから雨が降る・・・という状態。でも、東北地方南部だけは、なんとか、この5日間に雨マークがついていないということを確認し、目的地を東北南部に決定します。ざっと調べると、このエリアで、行ったことなくて、ちょっと魅力的な所と言うと・・・「遠野物語」で名高い、民話のふるさとである「遠野」と、「気仙沼ちゃん」(知ってますか?)で懐かしい、なんとなく魅力を感じる「気仙沼」ということで、目的地も決定。次は、夜行バスの手配です。 遠野に近い花巻まで行くバスは、インターネットで空席照会をしてみると、残念ながら満席。盛岡行きなら、余裕有り。また、気仙沼に近い石巻まで行くバスは、空席は不明ながら、松戸から乗車出来ると言うことが判明。「松戸から乗れたら、ラクだよなぁ・・・」ということで、早速電話してみると、予約OK。ダイエー北柏店の中にある旅行会社で、無事乗車券を発券してもらうことができました。 さて、チケットは手に入れた。ガイドブックも買った。・・・で、家に戻ると・・・なんと、天気の状況が、午前中と大きく変わっているじゃぁありませんかっ! どうやら今日降っている雨が、明日までずれ込んでしまうらしい・・・。ああ、これじゃ、前回と同じように、バスを降りたら雨・・・というパターンになってしまいそう。でも、ここまで来たら行くしかありません。

●松戸のアヤシイ夜

バス乗り場がわからないのは不安なので、多少早めに出かけます。(25日の夜ですよ。) 雨はほとんど止んでいましたが、これからバスは雨雲を追いかけていくわけで、むこうに着いたら、雨雲のまっただ中ということなのでしょう。早く着きすぎたので、松戸の町を少しふらつきます。コンビニが開いていましたが、別に買うものも無く・・・アテもなく歩いていると、いやぁ、寄ってくるのですね。アヤシげな、東南アジアっぽいオネエサンが、「オニイサン・・・イカガデスカ?」とか言いつつ、カードのようなものを渡そうとしてくるのです。カードを受け取り、オネエサンについていったら、どんなところへ行くのだろう・・・もちろん私は、そんなことしてる場合じゃぁありませんから、さりげなく無視します。

●悪夢の低速バス

バスは、10分も早く到着しました。もちろん、乗る予定の人が来ていない状況であれば、定刻までは待ってくれるのでしょうけど・・・。このバスは東京ディズニーランドと、石巻を結んでいる京成バスなのですが・・・どういう人が利用するのでしょう??? なぜ石巻? なぜディズニーランド? さて、バスに乗り込んだ私は、松戸から、どうやって高速に入るんだろう・・・と、カーテンの隙間から外をうかがっていました。でも、周囲の人の睡眠のジャマになるので、あまり堂々とカーテンを開けるわけにはいきません。良くわからないうちに首都高に入ってしまいました。三郷から入るかと思ったのですが、もう少し東京よりで入ったようでした。そのあと、私もすっかり眠ってしまったのですが・・・その時私は、不覚にも夢を見ておりまして・・・いきなり地震が起こったのです。吹っ飛ばされた私は、柱と柱の間に挟まれ・・・わずかの隙間で身動き出来なくなっているのでした。でも、奇跡的にも、私の体はまだ無傷でした。柱の隙間で、必死に自分の体をくねらせ、なんとかスペースを探します。「生き延びられるかも・・・」そう思った瞬間、揺れ返しが襲ってきたのです。柱はさらに大きく傾き、私の体にかかる圧力が「ぐ、ぐぅ〜」っと増していきます。「ああ、潰される。オレの人生も、ここまでか・・・」そう思った瞬間、目が覚めて見れば、バスは大きく揺れ、しかも左右に連続して急カーブを描きつつ、ものすごい「乗り心地の悪さ」で走っておりました。考えてみれば、常磐自動車道のいわき市以降は、まだ未完成であり、仙台までは一般道を走ることになるわけです。まるで、「夜行低速バス」とも言える状況に、思わず苦笑。しかも、後ろの席のオバサンの「いびき」がすごい。(^o^)

●貸し切りバス そして気仙沼へ

●貸し切りバス そして気仙沼へ

すべての客は、仙台で降車してしまいました。石巻までの約1時間半は、私ひとりのために、2人の乗務員がいるのです。まさに貸し切り状態で、快適この上ない状態でした。 さて、石巻に着いてみれば、到着予定時刻より20分ほど早い。駅に行ってみると、気仙沼行きの列車に前谷地で接続するという列車が、あと3分で発車というところでした。(気仙沼までは、一本では行けないのです。) トイレに行くヒマもなく、この列車に飛び乗ります。おかげで、11時過ぎに着く予定が、9時過ぎに気仙沼に着いてしまったのです。 気仙沼は、まるっきり田舎の駅です。何もありません。とりあえず、観光案内所に飛び込みます。案内所のオバサンの説明を聞くと、町の作りがまた複雑で、つまり、気仙沼駅なんざ、町はずれにあるのでした。よくあるパターンですよね、電車は町はずれを通っており、旧市街は別の場所にあるっていうような・・・。だから、どこへ行くにも、この、気仙沼駅前からはバスが出ていないのです。今夜宿泊予定の、ホテルサンルート気仙沼(出たぞっ。お得意のパターン!)は、見事なまでに駅前にあるのですが、駅前だからと行っても、まるっきり不便なのでした。まぁ、いつものごとく、荷物をフロントに預かってもらい、身軽になって外へ出ます。ありがたいことに、雨は上がり、曇り空となっていました。でも、カサは持ちましたよ。(前回の旅行記参照) (^_^;

●恐怖! 津波の体験

とにかく、複雑&本数少ないバスを活用して、唐桑半島へ向かいました。バスに小1時間ほど揺られたでしょうか、今回の気仙沼での最大の目的地、唐桑半島ビジターセンターに着きました。ゆっくり見たかったのですが、なにせバスの便が悪いので、時間に制約があります。それでも、リアス式海岸のでき方など、上手に映像化されていて、そのまま授業で使いたいくらいでした。 そして最後に、「津波体験館」に入りました。実は私は・・・いや、わたくしごとで恐縮なんですが、昔からコワイ夢のひとつに「津波の夢」ってのがありまして・・・。壁のような波が、まるで葛飾北斎だか安藤広重だかの絵のような姿で、私に襲いかかってくるのです。何度も何度も見るのです。だから・・・つい「コワイもの見たさ」で、ここに来てしまったわけですが・・・。 津波体験館に入ると、目の前に大きなスクリーンがありました。映像は、しばし津波の説明的なものがありましたが、いよいよメインの、明治○○年に三陸海岸を襲った津波の体験に入ります。海岸に沿った貧しい部落、小さな家の中では、おかあさんが子供を寝かしつけています。子守歌・・・そして、柱時計が映ります。○時○分、・・・とつぜん、地震が起こります。この時です。映像と共に、イスが揺れるのです。まさに、「ガガッ」と、下から突き上げられるのです。バスの中でヘンな夢を見た後だけに、これはマジにコワかったです。でも、地震自体は大したモノではありませんでした。震度3くらいだったそうです。だから、母親は、また子守歌を歌いながら、子供を寝かしつけます。ところが・・・その静寂を破って、津波は襲ってくるのです。また柱時計が映ります。わずか30分後です。その瞬間、スクリーンが破け、大量の水が客席に噴き出して来た・・・かと思うくらいの勢いで、障子が破れ、津波が家を襲ったのです。(「なぁ〜んだぁ」なんて言ってはいけませんよ。ホントにスゴイんですから・・・) 私は不覚にも、心臓の鼓動が異常に早まるのを感じていました。もう、視野一杯に荒波が荒れ狂っています。そして、さらにたたみかけるように・・・前方から強風が吹いてくるのです。でも・・・この強風には、少しシラジラしさを感じました。要するに、扇風機っぽさがわかるのです。自然の突風じゃないんです。非常にわざとらしい感じがしました。オマケに、前方に座っていた少年の、淡々とした一言が笑えます。「おとーちゃん、寒いよ。」(^o^) そうです。寒いんです。(^o^) この風で、一気に醒めてしまいましたが、まぁそれでも、なかなかの「津波体験」と言うことが出来ました。気仙沼においでの際は、話のタネに是非どうぞ。

●三陸海岸の美より・・・

●三陸海岸の美より・・・

1時間に1本しかないバスに合わせて、ビジターセンターを後にします。次は、巨釜・半蔵と呼ばれる、美しい海岸に向かいます。バスを降りて、遊歩道入り口まで15分。遊歩道が30分。帰りが15分・・・ということで、計1時間。まさに1時間に1本のバスに合わせるとなると、ひたすら歩くしかありません。まずは巨釜へ行きますが、何が釜なんだか、よくわかりません。海中に突っ立った「折岩」という、津波によって上部が折れたと言われるものがあり、これはなかなかの奇岩だったのですが、あとは、「三陸海岸、どこでもこの程度の風景はあるんだろうなぁ・・・」という感じ。オマケに、雨の後で遊歩道は滑るし、あんな映像(津波)を見せられた後ですから、何となく海岸縁へ行くのがコワイ気がするし・・・「もし今地震が起こったら、どうしよう・・・まずは、なるべく高いところへ上がり・・・」などと、半分真剣に考えながら、ひとけない遊歩道を歩きました。 すると・・・遊歩道に沿って点在する、黄緑色のかたまりが、私の目に飛び込んできました。この季節、この色は、あれしかありません。もう、目が勝手にそれを探してしまうのです。それは・・・そう、「ふきのとう」です。(^o^) 見れば、そばに「つくし」の姿もあります。ウチのそばでも、「つくし」はまだだというのに・・・。こうして、巨釜・半蔵の遊歩道探索は、一気に、単なる「山菜取り」に変わってしまったのでした。その気になってさがすと、いやぁ、いくらでも見つかります。 ウチの近くじゃ、ホントに考えられないくらい、道ばたにいくらでも生えているのです。田舎って、いいですね。「持ち帰っても萎びてしまう・・・」と思いながらも、つい乱獲してしまうのが、都会人です。(^_^;

●海鮮市場にて寿司を味わう。

道すがら、いくらでもふきのとうがみつかり、そのたびに懐からポケットナイフを取り出して摘み取りながら歩いていたので、まさにバスの時間ギリギリでした。気が付けば、手のあちこちをナイフで切っている始末。でも、満足感はありました。 気仙沼の町中に戻り、港から水揚げされた海産物が揃う「海鮮市場」へ向かいます。朝飯もろくに食べていないで、すでに2時を回っていましたので、ここで思いっきり、海の幸を味わおうという作戦です。何軒かレストランはありましたが、やはり寿司が一番だろうということで、海鮮市場内の回転寿司屋に入りました。さぞかしウマイだろうと思ったのですが・・・これがイマイチ。某、○漁寿司の方が、よっぽどオイシイです。オナカがすいていたので、それなりに食べてしまいましたが、ちょっと残念でした。まぁ、名物の「フカヒレ寿司」は、「なるほど」と思いましたけどね。 で、オナカを一杯にしたところで海鮮市場を見て回ったわけですが・・・やっぱりダメですね。自分は今海産物をたらふく食った所であり、しかもそれも、さほどオイシイとは思えなかったワケですから、この状況では、購入意欲はゼロです。ホントなら、クール宅急便を使って、実家に大量の海産物を送りつけようかと思っていたのですが、そんな気持ちもウセてしまっていました。何の気ナシに、ここの特産であるフカヒレのスープの試食品を飲んでいると・・・オジサンに見つかっちゃいました。なにしろ、客より売り手の方が多いくらいの、閑散とした市場です。オジサンは、一生懸命、私に説明してくれちゃってます。試食品を飲んでしまったからには、手ぶらで立ち去りがたい雰囲気となってしまい・・・かといってフカヒレスープを買う気にはなれず・・・で、私は、「めかぶ」を購入しました。これも名物なのですが、たった200円で、セブンイレブンのサラダの容器くらいの大きさの容器にいっぱい、刻んだめかぶが入っています。鰹節をかけ、酢醤油で食べればオイシイとか・・・。旅先である不自由も考えず、「今夜のツマミに・・・」という安易な考えで、購入してしまったのでした。

●ふきめかぶ

海鮮市場から港に沿って歩き、フェリーの発着所付近のバス停にたどりつけば・・・5分前にバスが出たばかり。なにせ1時間に1本の世界だから、あとは歩くしかありません。20分ほど歩いて、ホテルにたどり着きます。さて・・・めかぶをどう食べるか・・・思案します。まず、醤油がない。鰹節なんて当然無い。言わせてもらえば・・・箸もないぞ。さて・・・。 一応、ホテルを出て街を歩いてみますが・・・なにしろ町外れにありますから、店なんてロクに無い。たまたま一軒開いていた酒屋に、ノンオイル青じそドレッシングがありました。こういう場所でアリガチの、「賞味期限切れ」も確認しましたが、一応今年の8月までOKということで、これを購入しました。ついでに、「割り箸ありますか?」と聞いてみると、これが、聞いてみるもんですね。割り箸もゲットすることができました。 めかぶのパックを開け、ドレッシングをかけて・・・ふと思いつきました。「ふきのとうを刻んで入れたら、どうなるだろう・・・」 もとより、家に帰り着くまで新鮮さを保つのは不可能と思っていたふきのとうです。せっかくだから、ここで味わってみるのもオツというものでしょう。こうしてできあがったのが、「ふきめかぶ」。春の香が漂って、実に幸せな気分になりました。こういうときはやはり、ビールではなく、土地の地酒を用意するべきだったかな・・・。それにしても・・・私は、使いかけの青じそノンオイルドレッシングを、旅行中ずっと持ち歩くことになるのだろうか・・・。

●明日は・・・

明日は、電車を乗り継ぎ乗り継ぎ・・・で、遠野まで行きます。遠野では、ここしかないと思っていた「フォルクローロ遠野」というホテル(ペンション?)に電話をしたら、満員とのこと。さて、泊まるところすら決まっていない状態で、明日は一体どうなるのでしょうか。果たして、インターネットに接続できるのでしょうか・・・。接続できるようなら、また愚文をお送り致しますので、どうぞ遠慮なく、削除してくださいませ。(^_^; ではまたあした。

***************

●東北の冬

●東北の冬

寒い。この、何とも言えないシンシンとした冷え込みはなんだ? 確かに昨日は暖かく、巨釜・半蔵の遊歩道も汗だくで歩き回っていたくらいだから、部屋の暖房も弱にしてあったのだが・・・。 時間を確認し、ベッドを抜けだしてカーテンを開ける。すると・・・なんと、雪が降ってるじゃぁありませんかっ。寒いわけだ。しかも、いわゆる「よこなぐり」で、吹雪っていう感じなのです。(いや、東北の方々に言わせれば、「吹雪?じょうだんじゃぁねぇべ。」って言われてしまうでしょうけど・・・)眺めていても仕方ありません。とりあえず、ホテルの朝食を取ります。 今日の予定は、三陸海岸沿いを北上し、とにかく遠野に入ること。結構乗り継ぎがメンドウだし、本数が少ないので、今日は、「たどりつけば良し。」というつもりでした。だから、のんびり出発です。11時すぎの列車に乗る頃には、雪も止み、ところどころに青空が見え隠れするような空模様になっていました。東北の冬って、こんな感じなんだろうか・・・。

●乗り継ぎ、乗り継ぎ・・・

気仙沼から遠野までは、2回の乗り換えを要します。まずは、大船渡線の終点、「盛」で、昔はJR、今は第3セクターの「三陸鉄道南リアス線」に乗り継ぎます。昔JRだったのだから、切符も通しで買えるし、ホームも、当然ながらつながっているのですが、面白いことに、ホームは、わざわざ鉄柵を立てて通行止めにしてあるのです。通し切符なのに、わざわざ一度外へ出て、すぐとなりにある、サンテツ(三陸鉄道)の改札を通らなければならない仕組みなのです。とはいえ、JRを出る時も、サンテツに入る時も、切符を切るわけでも、スタンプを押すわけでもありません。まぁ良くわからないシステムですね。 サンテツは、一両編成のワンマンカーです。前回の香川の時に、「電車にも整理券がある」という話題を書きましたが、今回もやはり、整理券方式です。このあたりは、JRも含めて整理券方式がアタリマエです。おまけに、ドアは、自分で開けないと、乗ることも降りることもできません。関東地方でも、冬は扉を手動で開ける・・・というシステムを、上越線などで見たことがありましたが、ここの方式は手で開くのではなく、スイッチを押せば、あとは自動的に開く・・・というもので、実に画期的です。 さて、三陸鉄道と言えば、リアス式の美しい海岸に沿って走る・・・というイメージがあります。事実、三陸鉄道の宣伝ポスターも、そんなイメージをかき立てます。ところが・・・期待しちゃぁいけません。三陸鉄道は、基本的パターンとして、「駅を出ると長いトンネル、トンネルを抜けると駅・・・」の繰り返しです。トンネル率は、90%以上。もしかしたら、もっと多いかも知れません。海が見えるのは、1%くらいでしょうか。トンネルを抜けても、基本的には「山の中」です。ま、何事も経験してみなくちゃわかりませんね。 三陸鉄道の終点は、釜石です。見るからに「造船の町」という感じがしましたが、実際のところはどうなのでしょうか。

釜石では、またJRに乗り継ぎますが、ここのシステムは少し進化しており、JR線のホームへ登る階段の手前に改札があって、無事乗り継ぐことができました。ま、人件費はかかるんでしょうけど、せめてこのようにしてほしいものです。 遠野までは、JR釜石線にのります。山の中を走るので、車窓もあまりオモシロくないのですが、時々渡る川が、いかにも「東北の渓流」という感じで、思わず竿を出したくなる感じでした。水が透明で、大きめの底石がゴロゴロしている状況が、手に取るようにわかるのです。きっと、ヤマメだのイワナだのが群れているのでしょう。ああ、釣りたいっ!

釜石では、またJRに乗り継ぎますが、ここのシステムは少し進化しており、JR線のホームへ登る階段の手前に改札があって、無事乗り継ぐことができました。ま、人件費はかかるんでしょうけど、せめてこのようにしてほしいものです。 遠野までは、JR釜石線にのります。山の中を走るので、車窓もあまりオモシロくないのですが、時々渡る川が、いかにも「東北の渓流」という感じで、思わず竿を出したくなる感じでした。水が透明で、大きめの底石がゴロゴロしている状況が、手に取るようにわかるのです。きっと、ヤマメだのイワナだのが群れているのでしょう。ああ、釣りたいっ!

●テレビで育つ?

列車の中は、おばあちゃん、おじいちゃんから、学生たちまでが、乗っては降り乗っては降り、を繰り返していきます。その会話を聞いているのがまた楽しいのですが・・・でも、もう東北弁は崩壊しましたね。おばあちゃんたちの話は、さすがに聞き取りにくいのですが、学生たちの会話は、もうすっかり標準語です。「マジすか?」 とか言いつつ、ケイタイでメールをピコピコと入力している姿は、東京の学生たちとなんら変わりはありません。子どもたちは、親の使っている言葉を聞いて育つのではなく、テレビから流れる言葉を聞いて育っているのでしょう。「言葉は生き物」というのが、私の持論ですから、べつに東北弁を保存するべきだとは思いませんが、もしもこの子どもたちが、テレビの言葉で育っているんだとしたら、それは大いに悲しむべきことではありませんかっ。

●都会的な民話の郷、遠野

長いトンネルを抜けると・・・車窓の状況が変わっていました。白いのです。またまた、雪が降ってきたのです。もう地面も、そこかしこが白くなっています。「もうっ、いいかげんにしてっ! さっきまで青空だったじゃないのっ。」・・・という感じです。でも、列車が遠野に着く頃には、また雪も止み、ところどころ青空がのぞいているのでした。今回は、ちょっと運がイイのかもしれません。 遠野に降り立ってみると・・・その駅前は、気仙沼よりもはるかに都会的でした。なんせ、レンタルビデオ店があります。ファミコンショップもあります。韓国パブさえあるのですっ! (^_^; 。 宿泊先が決まっていないので、まず観光案内所に行きます。いつものパターンだと、「どんな宿がいいですか?」と聞かれ、電話で手配してくれ、ここでお金を払ってクーポンを切ってもらう・・・ということになるのですが、意外にも、宿の一覧が載ったチラシを渡され、「交渉してみて下さい。」ということでした。ま、それでも一向に構わないのですが、場所によっていろいろなんだと思いました。 遠野では数少ない、ホテル形式の宿、「ホテル鍋城」(・・・というか、昨日断られた、「フォルクローロ遠野」と、ここの2軒しかない)に行ってみると、まるでラブホと見まがうような雰囲気の建物・・・「なんでもいいやいっ!」と乗り込むと、意外にも、しっかりした洋室で、値段も手頃、しかも電話回線使用可能の、良い宿でした。(^o^)

●民話の世界に浸る。

ホテルを出て、近くの市立博物館に行きます。ここでは、たっぷりと時間をかけ、遠野物語の世界をじっくりと予習したいと思っていましたが、まさに、期待通りの展示で、時の経つのを忘れました。それを1つひとつ説明したいところですが、それは無謀なので、やめておきます。とにかく、カッパだの、座敷わらしだのを始めとして、どこの家にも祀られている「おしらさま」の意味、いわゆる男根の象徴である「こんせい(金精?)さま」、そして、いわゆる姥捨て山である「でんでら野」、また、黄昏時に、いきなり姿を消してしまう「神隠し」等々、いかにも・・・な世界を、心ゆくまで堪能させていただきました。あとは明日、実際にその舞台を巡って、さらに民話の世界に思いを馳せる・・・ってわけです。駅前こそ、近代的になってしまったとは言うものの、やはり今でも、遠野物語の世界は、そのまま残っているのでしょうか・・・。明日に期待はふくらみます。

●寒さにヒヨる。

当初の予定では、遠野はレンタサイクルで回るはずでした。しかし・・・この寒さ・・・。いや、ホントに寒いですよ。暮れの香川も寒かったですけど、それにも増して寒いです。(香川は雪降ってなかったもん!) ・・・ということで、敢えなくレンタサイクルを断念。 明日のためにレンタカーを手配するはこびとなりました。まぁね、もうイイ歳なんだから、ムリすることもないでしょう。歳相応の財力にモノを言わせて(・・・とは言うものの、ケチな私は、軽自動車を選びましたが・・・)9時から3時まで、これで明日、雪が降ろうが、ヤリが降ろうが、安泰です。(^o^)

●夕食は・・・

●夕食は・・・

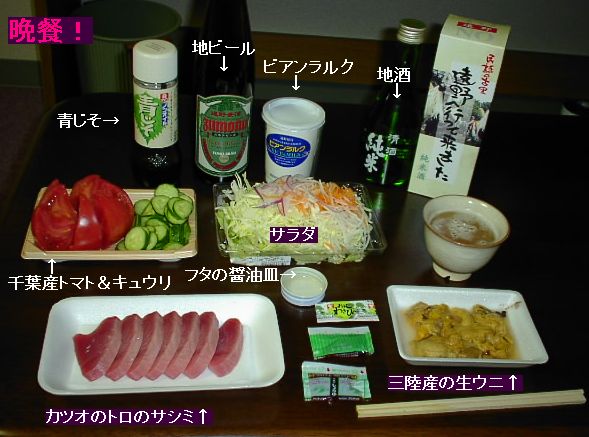

旅先では、その土地の味覚(郷土料理)を味わいつつ、地酒を呑む・・・これが基本です。遠野にも、いろいろな名物がありますので、夕食は、それらしい料理屋に行って・・・ということで、町をふらつきます。でも、なにしろ駅近辺は都会的ですので、スナックだのパブだのが目に付き、思ったような店は見あたりません。そんな時、目に飛び込んできたのは、「SATY」の看板。いわゆる、「大手スーパーマーケット」です。旅先でスーパーマーケットに入るってのも、私にとっては「基本」です。特に外国なんかでは、思わぬものが売られていて、その国の暮らしが理解できたりします。ま、日本ではさしたる変化はないのですが、まぁとにかく入ってみます。すると・・・まず見つけたのが、遠野の地酒。酒屋にはあとで寄るつもりでしたが、ここで売っている地酒は、477円とか、985円とか、要するに僅かに安いのです。旅行中であるのを忘れ、主婦の感覚が戻り、つい手を出してしまいました (^_^; 。 続いて、三陸直送の生ウニ瓶詰め っていうのが、かなり安い値段でありました。昨日食べた「蒸しウニ」っていうのが、実はイマイチだったので、雪辱戦・・・とばかり、これを購入。そうなると、「どこかの郷土料理屋で地酒を・・・」という方針は、もろくも崩れ去り、お得意の「ホテルでディナー」というパターンに陥っていくのでした。 ここ数日、野菜を食べていないなぁ・・・という気持ちで、野菜売場に行くと、なんと「千葉産のキュウリ・トマト」と書かれた札があり、別に大したこともないトマト・キュウリが、丁重に陳列されていました。千葉の落花生っていうのは、かなり名が通っており、千葉の〜というだけで、結構売れるらしいことは、静岡大学に通っていたころに理解していたのですが、トマト・キュウリに関しては知りませんでした。なんとなく、これを購入・・・そう、私には、「青じそノンオイルドレッシング」という強い味方がいるのでした。ドレッシングを使い切れば、荷物も減って一石二鳥。ホントウなら、トマト・キュウリ・青じそドレッシングとくれば、バジルが欲しいところですが・・・それはまぁ、ゼイタクということで・・・(^_^; 。 次に、遠野のみやげコーナーで、「明けからす」という銘菓を発見。どんな本にも載っている銘菓なのですが、1000円とかの箱じゃ、買う気しない。でも、300円の少量パックがあったので、購入を決意。もし美味しかったら、1000円のをオミヤゲにしようかな・・・と思ったのですが、そばに試食があるのを発見し、食べてみると、これがなかなかの味だったので、この300円モノが、そのままオミヤゲとなりました。(ケチ!) さらに、どんな本にも載っている、「ビアンラルク」という乳製品を発見。なんでも、ミルクと米とリンゴを使って発酵させたとか・・・。ワンカップ形のものがあったので、これを購入。お店の方が、「冷えた方がオイシイでしょう。」と、わざわざ冷蔵庫から出してきてくれた。この心遣いがウレシイ。飲んでみれば、まぁ一言で言えば「カルピス」。でも、ほのかに、にごり酒の香りも漂い、吟醸酒のようなフルーティーな香りもある。(あたりまえだぁなあ、リンゴを使ってるんだから・・・) まぁ、これにアルコール分があったら、結構オイシイと思うけど・・・清涼飲料水なら、カルピスで十分かな・・・。 最後に、カツオのトロのサシミを購入。さすがに青じそドレッシングじゃもったいないので、「醤油とワサビの、小さなパック、ありませんか?」 と聞くと、おばさん、快く2コずつつけてくれた。これで、生ウニも安泰。するとおばさん、私がホテルに泊まる旅人であるのを見て取って、「お箸もいりますか?」と聞いてくれたのです。この心遣い・・・うれしいじゃぁありませんかぁ・・・。でも実は、昨日ゲットした箸を、ちゃんとカバンに忍ばせてあるのです。そこで、「いや、箸は、大丈夫なんです。」と返事をしましたが・・・おばさん、首をかしげておりました。 (^o^) SATYを出たところにあった酒屋に寄って、「遠野の地ビール」を一瓶購入し、これで晩餐の準備はすべて完了です。

●知恵と工夫で・・・

ホテルの部屋に戻ると、異様な暑さ・・・。 今日の冷え込みに、気を利かせて、部屋が暖めてあるわけです。これじゃぁビール、地酒はぬるみ、サシミは腐ってしまいます。部屋に冷蔵庫はありません。考えられるのは・・・雪もちらつきそうに冷え込んだ窓の外・・・。しかし窓の外にモノを置くスペースは無い・・・。こんな時のために、旅慣れた人なら、必ず細ヒモの一本や二本は持ち歩いているもの・・・。スーパーの袋を細ヒモで窓の外にぶら下げ、天然冷蔵庫として・・・私はゆっくりとシャワーを使います。そして、発泡スチロールのトレイを皿として使い、生ウニ瓶詰めのフタを醤油皿として使い、ポケットナイフで野菜を刻み・・・。この、知恵と工夫で乗り切るのが、また旅先での楽しさです。

●明日は・・・

明日はレンタカーで、遠野の民話の世界の舞台を巡りますが、その後は全く決まっていません。バスで盛岡へ抜けるか、JRで花巻へ出て、志度平温泉にでも泊まってみるか・・・。 ではまた明日。

***********

●いざ、民話の舞台へ

●いざ、民話の舞台へ

起きてみれば、青空が広がっています。かなりの寒さではありますが、でも、これならレンタサイクルでも良かったな・・・なんて思ってしまいます。でも、いいんです。もう歳なんですから・・・(^o^) 遠野駅で、頼んでおいたレンタカーを借りて、まず向かったのは山口という部落の水車小屋です。いかにも遠野らしい風景で、よく絵ハガキなんかにもなるところです。行ってみると、やはり絵ハガキとは大違い。絵ハガキの写真が、いかに上手に撮影されているかがわかります。どこにでもあるような、なんでもない山村の一角に、それは建っていたのでした。そばには、やはりなんでもない民家があり、軽トラックなどが走っている状況を見ていると、ちょっとガッカリします。でも、それより驚いたのは・・・何百年の間、1日も休まず回り続けている・・・とか聞いていた水車が、止まっていたことです。水は流れているんですけどね。澄んだ水が、勢い良く流れ込んでいるのですが、水車はピクリとも動いていない。どうなってるんだろう・・・水車の音が、この風景には欠かせない効果音である・・・とガイドブックにも書いてあるだけに、非常に残念でした。 水車の脇では、土地のオバアサンが、その細い流れで洗い物をしていました。今でも実際に、生活に役立っている流れなんですね。そのそばには、堆肥が山のように積まれています。キタナい風景ですが、なんとなく懐かしいモノを感じます。そういう面では、まだこのあたりは、自然と一体化して生活しているんだな・・・さすが「遠野」だな・・・と思って、ふとその先を見ると・・・「ゴミはしっかり分別しましょう。遠野市。」みたいな看板。そうかそうか、やはりゴミは市が回収しているんだな。埋めたり、燃したり・・・で済ますわけにはいかないんだな・・・。

●観光化とともに失われる観光資源

こういう、「鄙びた風情」を売り物にする観光地の宿命なんでしょうけど、自然と一体化して昔ながらの生活を続けるならば、住民は不便を余儀なくされるし、観光化、都市化をすすめれば、住民は豊かな生活ができるようになる代わりに、売り物である「鄙びた風情」は失われてしまいます。鄙びた風情を残したまま、昔ながらの生活を守りつつ、上手に観光化しようとしても、自分たちの生活の場である山里が、心ない観光客に踏みにじられてしまうことに変わりはなく、交通量は増え、川は汚れ・・・結局、田畑を捨て、観光産業に身売りしていくしか無くなってしまうのでしょう。これからの遠野は、どうなっていくのでしょうか・・・

●姥捨て山ではなかった・・・

●姥捨て山ではなかった・・・

昨日、「いわゆる姥捨て山である・・・」と説明した「でんでら野」ですが、よく調べてみれば、全然違いました。60を越えた老人は、家を出て、でんでら野へ行き、老人同士で共同生活をするんだそうです。つまり、「働けなくなったジジババは山に捨てる・・・」 というわけではなく、自らの意志で、家族の迷惑にならないように家を出るのです。それに、「死を覚悟して・・・」 というわけでもありません。老人同士、助け合って、共同生活をするわけですから・・・。そして、農繁期には、時々下に降りてきて、畑仕事を手伝ったりもしたようです。なんというか・・・合理的とも言える制度だったわけですね。でんでら野は、生の世界と死の世界の間にあって、そこは悲壮感の漂う場所ではなく、おだやかに死を迎えるために、ゆったりした時間が流れていく場所であったようなのです。姥捨て山だのコケシ(子消し)だののような、いかにも悲しい話ではないので、すこしほっとするものを感じました。現代にも、このようなシステムを作れないものでしょうか。老人ホームは、若い人たちが老人のメンドウを見ますが、もっと、老人同士がメンドウを見合うような老人ホームは、作れないものでしょうか。来るべき高齢化社会へ向けて、何かのヒントになっているような気がします。 現在のでんでら野は、昔のイメージは全くなく、単なる村の裏山の原っぱ・・・みたいな感じです。しばし、静かに、風の音に耳を傾けつつ、ここで暮らした老人たちに思いを馳せます。

ところで、でんでら野で、めずらしいものを見ました。霜柱です。子供の頃は、学校の行き帰りに霜柱を踏んずけて歩き、靴をよごしたもんでしたが、最近アスファルト化のせいか・・・土の部分も硬く踏み固められてしまったのか・・・とんと霜柱に出会っていませんでした。久しぶりに見た霜柱は、ホントウにキレイで、10センチも土が盛り上がっており、踏むと「ザクッ」と、良い音を響かせました。でも、やっぱり靴は汚れました。(^o^)

ところで、でんでら野で、めずらしいものを見ました。霜柱です。子供の頃は、学校の行き帰りに霜柱を踏んずけて歩き、靴をよごしたもんでしたが、最近アスファルト化のせいか・・・土の部分も硬く踏み固められてしまったのか・・・とんと霜柱に出会っていませんでした。久しぶりに見た霜柱は、ホントウにキレイで、10センチも土が盛り上がっており、踏むと「ザクッ」と、良い音を響かせました。でも、やっぱり靴は汚れました。(^o^)

●精霊のやどる山、早池峰山

●精霊のやどる山、早池峰山

せっかくレンタカーを借りたのだから、自転車じゃ行けないところへ行こう・・・というわけで、町中から10km以上離れている早池峰神社まで足を伸ばしました。もう、完全な山村で、走る車もなく、歩く人も、時々見かける程度。しかもオジイサン、オバアサンと、小学生ばかり・・・。早池峰(はやちね)山っていうのは、遠野の人々にとっては、かなり神格化されている山であるようで、まさに精霊が宿る山なのでしょう。その山麓にある早池峰神社は、いかにも由緒ありそうなたたずまいでした。山門(神仏習合時代は、仁王門だったらしい)をくぐろうとして、ふとみあげると・・・軒から無数に垂れ下がる「つらら」を発見。霜柱に続いて、なんとなく懐かしさを感じます。つららも、朝日を浴びてきらめく様子は、大変美しいものです。 参道を、昨夜降ったばかりとおぼしき雪を踏みしめながら歩きます。「ザクッ」という音ではなく、片栗粉を掴んだような、「ギシッ」という音が響きます。足を止めれば、静寂の中に時折、山を吹き抜ける風の音や、鳥の鳴き声が聞こえます。もちろん、人っ子ひとりいません。思わず、「おらぁ、早池峰神社で、娘っ子を見ただ。真っ白な着物さ着て立っておっただが、おらに気付くと、すう〜っと、山の方さ、消えていっただよ。」 な〜んて、物語を作りたくなってきます。(^o^)

●「おしらさま」に祈る

早池峰神社から戻る道で、福泉寺というお寺に寄ります。五重塔は、なかなかのモノでしたが、それ以外は見るべき所もなく、「縁結び〜」と書いてあった観音様に、なんとなくお参りしておいて、早々に福泉寺を逃げ出します。 次に、伝承園というところに寄ります。遠野の伝統工芸(?)である、藁で作る馬とか、機織り、草木染めなどの体験が出来るのですが、それよりも期待していたのは、遠野の民家の基本形である「曲がり屋」を移築再現してあるというものでした。曲がり屋というのは、読んで字の如く、家が「く」の字型に曲がって作られていて、その曲がった先の部分が「馬屋」になっているというものです。普通は、馬屋と母屋は別棟なのでしょうが、馬をことのほか大切にする遠野では、このような形で、馬と共に生活していたというわけです。そして、曲がり屋の裏手にある一室が「おしら堂」と呼ばれており、「おしらさま」をお祀りしてあるのでした。

ここで、「おしらさま」の説明をしておく必要がありますね。おしらさまは、遠野だけのものではなく、東北地方に広く分布しているらしい、民間信仰の対象です。いろいろな言い伝えがあるようですが、遠野の場合は、次のような感じです。語り部っぽく言うと・・・ 「むがす、あったずもな。(←で、始まるわけです。) ある曲がり屋に、父親と娘と馬っ子で暮らしておった。娘は、ことのほか馬と仲が良く、どこへ行くのも一緒、寝るのも馬屋で一緒・・・だったそうな。そしてとうとう、娘と馬が「めおと」になったことを知った父親は、たいそう怒って、馬を裏山の桑の木に吊して、殺してしまったんだと。娘はひどく悲しんで、馬の首にすがって泣き続けたんじゃが、そのまま天に昇って、星の中に吸い込まれていってしもうたんだと。父親は、とんでもねぇことになった・・・とひとり泣き暮らしておったが、ある日娘の声が聞こえた。「馬屋に湧いている虫を、桑の葉で育てて、その繭から糸を取ってけろ。」 言われたとおりにしてみたら、ほんに美しい布が出来たんだと。それで、馬の形と娘の形をした2本の棒を桑の木で作り、絹の布を着せて、おしらさまと呼んで、養蚕の守り神にしたんだと。どんとはれぇ。(←で終わるわけです。)」 おしら堂は、薄暗く、狭い場所でした。もちろん、シーズンオフの観光地ですから、私のほか、誰もいないし、声もきこえません。静寂の中、500対ものおしらさまが、所狭しと並べられているのは、異様な雰囲気です。「あなたも、おしら遊び(年に1回、おしらさまに布を着せて祈ることを、そう呼ぶ。)をしてみませんか?」 と書いてあり、絹の布が置いてありました。私は代金100円也を賽銭箱に入れ、布に願い事を書いて、最も気に入ったおしらさまに着せました。 曲がり屋を出ようと、土間に降りたところで、突然人の気配を感じました。30を過ぎたくらいの女性がひとり、土間に入ってきたのです。ひとり旅のようでした。薄暗い土間で、いきなり顔を合わせたのですから、むこうも、私を見てちょっとびっくりした様子。「福泉寺の縁結び観音の御利益が、早速来たかぁ?」 とも思いましたが、石橋を叩いて渡らない慎重さを有する私が、声などかけようはずもなく・・・要するにこの話は、これで何事もなく終わるわけです。どんとはれぇ (^o^)

ここで、「おしらさま」の説明をしておく必要がありますね。おしらさまは、遠野だけのものではなく、東北地方に広く分布しているらしい、民間信仰の対象です。いろいろな言い伝えがあるようですが、遠野の場合は、次のような感じです。語り部っぽく言うと・・・ 「むがす、あったずもな。(←で、始まるわけです。) ある曲がり屋に、父親と娘と馬っ子で暮らしておった。娘は、ことのほか馬と仲が良く、どこへ行くのも一緒、寝るのも馬屋で一緒・・・だったそうな。そしてとうとう、娘と馬が「めおと」になったことを知った父親は、たいそう怒って、馬を裏山の桑の木に吊して、殺してしまったんだと。娘はひどく悲しんで、馬の首にすがって泣き続けたんじゃが、そのまま天に昇って、星の中に吸い込まれていってしもうたんだと。父親は、とんでもねぇことになった・・・とひとり泣き暮らしておったが、ある日娘の声が聞こえた。「馬屋に湧いている虫を、桑の葉で育てて、その繭から糸を取ってけろ。」 言われたとおりにしてみたら、ほんに美しい布が出来たんだと。それで、馬の形と娘の形をした2本の棒を桑の木で作り、絹の布を着せて、おしらさまと呼んで、養蚕の守り神にしたんだと。どんとはれぇ。(←で終わるわけです。)」 おしら堂は、薄暗く、狭い場所でした。もちろん、シーズンオフの観光地ですから、私のほか、誰もいないし、声もきこえません。静寂の中、500対ものおしらさまが、所狭しと並べられているのは、異様な雰囲気です。「あなたも、おしら遊び(年に1回、おしらさまに布を着せて祈ることを、そう呼ぶ。)をしてみませんか?」 と書いてあり、絹の布が置いてありました。私は代金100円也を賽銭箱に入れ、布に願い事を書いて、最も気に入ったおしらさまに着せました。 曲がり屋を出ようと、土間に降りたところで、突然人の気配を感じました。30を過ぎたくらいの女性がひとり、土間に入ってきたのです。ひとり旅のようでした。薄暗い土間で、いきなり顔を合わせたのですから、むこうも、私を見てちょっとびっくりした様子。「福泉寺の縁結び観音の御利益が、早速来たかぁ?」 とも思いましたが、石橋を叩いて渡らない慎重さを有する私が、声などかけようはずもなく・・・要するにこの話は、これで何事もなく終わるわけです。どんとはれぇ (^o^)

●カッパは死んだ!

●カッパは死んだ!

昼食は、伝承園の食堂で、名物の「ひっつみ」(まぁどこにでもあるヤツですが・・・地元の新鮮な山の幸、里の幸をふんだんに入れ、小麦粉をこねて、ちぎって入れるという、いわゆる「すいとん」) に、舞茸&ふきのとうのテンプラのついたメニューを味わい、大満足。満腹になったところで、一番楽しみにしていた「カッパ渕」へ向かいます。カッパは、遠野のメインキャラクターと言っても過言ではなく、木彫りのカッパなどが、お土産屋でも売られています。昔はかなり沢山いたらしく、民話の中には、カッパの子を身籠もった話などがいくらでも出てきます。最近でも、「カッパを見た」 という人は沢山いるし、中でもカッパ渕は、遠野物語にも実名入りでハッキリと書かれています。ガイドブックを見ても、「深く水をたたえ、思わず吸い込まれそう・・・」とか、「昔の人がカッパの姿を想像したとしても不思議はない。」とか、最上級の賛辞が並んでいるだけに、大いに期待していました。でも結果は・・・悲惨なものです。まず、言わせてもらえば、あそこは渕ではありません。言うならば「瀬」です。深さ40センチ位でしょうか。もちろん底石も見えます。アキレるのは、底石に混じって、空き缶の姿も見えたこと。気持ちは、一気に醒めてきます。ひとつだけ、大きな石が沈んでおり、そのまわりは若干深くえぐられています。そしてそこに、ゆらゆらと揺れるものを発見。「カッパか?」と思ったら、ビニール袋が引っかかっているのでした。(^_^; そんな状態ですから、もうカッパなんていません。カッパは死に絶えたのです。もう、夢も希望も失い、すっかり打ちひしがれて車にもどると、ポツリ、ポツリと雨が降り出しました。

●逃げ帰る

カッパ渕の悲惨さと、雨模様で、一気に気持ちがブルーになった私は、もう、五百羅漢に行く気も、続石に行く気も失せていました。どちらも雨の中10分以上、山道を歩かなければならないというのがネックだったのです。試みに時刻表を調べ、予定より一本早い列車を調べます。これに乗れば、宇都宮には何時頃着くだろうか・・・宇都宮? いや、実は同僚のN先生が、愛車のオープンカーにまたがり、日光街道を北上し、今日の夜は宇都宮で宿泊するハズなのです。「宇都宮でおち合って、餃子でも食べるかぁ」 と、冗談のように話していたのですが、こうなったらホントに宇都宮まで帰ってしまおうか・・・ 決めたら即実行。車を返し、一本早い電車に乗り、新花巻へ。そこから東北新幹線に乗りましたが、あいにく宇都宮には停車しません。そこで、さらに仙台で乗り継ぎ、宇都宮に着いてみれば、まだ6時過ぎ。ケイタイ電話という便利な機械のおかげで、たちまちN先生とも連絡がとれました。

●宇都宮の夜

駅前に、我が(?)ホテルサンルートがあります。早速そこへ行ってみますが、いつになく賑やかな雰囲気・・・ロビーを、色とりどりのジャージを来た中学生たちが飛び回っています。 「げ・・・もしかして・・・」 見ると、「歓迎!中学校卓球栃木県大会」 の文字が・・・。つまり、宇都宮で大会が行われ、県内の中学生が、ごっそり宇都宮に集中してきているわけです。ロビーの中の、ルームキーを入れるボックスを見れば、見事なまでに一本も残っていません。満室なのでした。 ううん、我が愛用のサンルートを、我が物顔で飛び回る中学生たちのニクタラシイこと・・・思わず指導したくなってしまいます。(^_^; しかし、恐ろしいことに、サンルートだけの問題ではなかったのです。町中に向かって歩く道すがら、いくつかのホテルをのぞいてみましたが、どこも「歓迎!中学校卓球〜」と書いてあります。もしかして、泊まるところないんじゃないか・・・という不安に襲われます。 結局、あまり中学生が使いそうもない、いわゆる「ビジネスホテル」に落ち着きました。まぁ寝るところがあればいいんだから、全然構わないのですが、でも1000円〜2000円程度の違いで、部屋は狭いし、ユニットバスも狭いし、ベッドも小さいし・・・でも、家庭的な雰囲気がちょっとだけ魅力でした。なんせ、フロントの脇で遊んでいた小さな女の子たちが、次々に 「こんばんわ」、「こんばんわ」 と、我々お客様に挨拶してくるのです。しっかりしつけられているなぁ・・・思わず、3回も「こんばんわ」を言ってしまいました。(^o^) さて、餃子を食べに出かけます。まず、「みんみん」という、名のある餃子屋に行ってみますが、店の外まで並んだ列を見て、戦意喪失。次に行った餃子屋は休み。で、結局入ったのは、他店の餃子を集め、それで商売しているという、他人のふんどしで相撲を取るタイプの餃子屋でした。でも、いろいろ食べてみたい我々観光客のニーズに合っているわけで、我々は4軒分の餃子を味わうことができました。でも・・・別にどれも、驚くほどの味ではありませんでしたね。某ホ○イト餃子を食べたときの衝撃の方が、ずっと大きかったです。

●突然・・・

翌朝、今にも降り出しそうな空を見ながら、「どこ行くかなぁ、もう帰ろうかなぁ・・・」などと考えていると、いきなりケイタイが鳴ります。「今日、日直なんだけど・・・」 「あれま、まったく知りませんでした。すぐ戻ります。」 こうして、私の旅は、あっけなく終わってしまったのでした。どんとはれぇ。