�@

�E�E�E����A�����A�{��

�P���ځi�������m�R�j

���t�P�W�����ՂŁA�ǂ��܂ł��s�����B

�܂����炭���t���������������B

�@����͐t�P�W�����Ղ��g���Ă��܂��B�P���Q�R�O�O�~�ŁA���ʗ�Ԃ݂̂ł����A��������ă��c�ł��B�T���ԁi�T�����j�Ŕ̔�����Ă���A�P�P�T�O�O�~�ōw�����܂��B�P���ɂP�S�O�j�����x���A���ɂȂ�v�Z�ł��B

�@���āA�Ƃ��W���ɏo�����́A�Ђ����瓌�C���𐼂֏��p���ł����܂��B�M�C�A�l���A�Č��ŏ�芷���ċ��s�ցB���̊ԁA�قƂ�ǂ̗�Ԃŋ�Ȃ̓[���ł����B���ʗ�ԂȂ�āA�K���̃��[�J������z�������Ⴂ�܂����A�Ƃ�ł��Ȃ��B���C�����́A���S�Ȃ�u�����H���v�Ȃ̂ł��傤�B

�@�t�P�W�����Ղ́A�m���Ƀ��`���N�`�������ł��i�M�C������܂ł���A�������g�͎��Ă��܂��j�B�ł��A���̕��A����Ȃ�̋�J������܂��B�Ⴆ�Γ��C�����́A�T�`�P�O���̑҂����킹�ŁA���ɏ��p����悤�Ƀ_�C�����g��ł���A�����ւ肪�����̂ł����A���ꂪ�ӊO�ɃL�c�C�I�@���ʗ�Ԃɂ́A�g�C�����قƂ�ǂȂ����A�ԓ��̔�������܂���B��������p���̍ۂɁA�g�C���ƐH�����B�͕K�{�Ȃ̂ł����A���̃q�}�������̂ł��B�����łȂ��Ă��A���̓d�ԂŐȂ��m�ۂł��邩�ǂ����͏d����ł�����A�C�͏ł�܂��B����ɁA�����������ٓ����w�������̂ɁA���̓d�Ԃ����ݍ����āA�ٓ��Ȃ�ďo���Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃ��悭����܂��B���́A����ł��Ă����ƋC�y�ɐH�ׂ���T���h�E�C�b�`�����p���A��ɂT�O�O�����̃y�b�g�{�g���i�����j�������b�N�ɓ���A����ɍň��̏ɔ����āA�J�����[���C�g�����������܂����B(^_^;

�@���s����̎R�A���́A�������B�P�V���R�R����������A�m���ɋߋA��̐l�������낤���ǁE�E�E�Ǝv������A�T���ł݂�ȍ~��Ă��܂��A�d�Ԃ̓K���K���B�����Ǝv���A�����͋T���̉ԉΑ��炵���̂ł��B�d�ԂłP���Ԉȏォ����Ƃ��납����A���ߎp�ŏo�����čs���I�l�G�T���������A�����������܂����B

�@

���r�W�l�X�}���Ƃ̔M���킢

�@�K���K���ɂȂ����d�Ԃ́A�Q�O���O�ɏI�_�A���m�R�ɓ����B�����A���ꂱ��P�Q���ԋ߂��d�Ԃɏ�葱���Ă���킯�ł��B���m�R�́A�ӊO�ɈÂ��A�u���܂�Ƃ���Ȃ�Ă���̂����H�v�ƌ��������B�ł��A�w�O�Ƀr�W�l�X�z�e���̊Ŕ��݂��āA�����A�^�b�N�B�������u�����v�B���ȕ��͋C���Y���܂��B���ɂQ���̃z�e�������邱�Ƃ��A������Ɍ��������Ƃ�����E�E�E�r�W�l�X�}�����ۂ��l�������ė��āA���Ɠ����悤�Ɂu�V���O�����[������܂��H�v�ƕ����A�u�����v�ƌ����Ă���ł͂���܂����B�u�܂������A�Ƃɂ������̐l��葁���s���˂E�E�E�v�����v���đ����ŕ������̌���A�r�W�l�X�}���͒ǂ��ė��܂��B�����_�̖���̐ԐM���Œǂ������ƁA�Ȃ�ƃr�W�l�X�}�����A������ɕ����čs�����Ƃ���ł͂���܂��B�ł��A�����ő���̂���l���Ȃ����E�E�E�Ƃ��낪�A�����ЂƂ̃z�e���̊Ŕ������Ă���������ŁA���̃r�W�l�X�}�����A�����v�������A�d�b�{�b�N�X�ɓ���B�d�b���ɐ�ւ���̂ł��傤�B�u�����͂������I�v�ƁA���͂��̂܂܃z�e���̃t�����g�֔�э��ށB�d�b���������A���ڂ��L�����E�E�E�B�t�����g�̕Ԏ��͈ӊO�Ȃقǂ�������ƁA�u��낵���ł���B�v�Ƃ������́B�Ƃ肠�����Ђƈ��S�����Ƃ���ɁA���̃r�W�l�X�}��������Ă����B�d�b���͎��s�������̂��E�E�E�B�������A�ނɑ���t�����g�̕Ԏ����āA���͐��Ȃ����B��͂�ӊO�Ȃقǂɂ�������ƁA�u�\����܂���B�����ł��B�v�Ɠ����Ă���ł͂���܂����I�@�����ނ��d�b�����l�����A���ڎ�����Ƀz�e���ɔ�э���ł�����E�E�E�B�z���g�A��@�ꔯ�ł���܂����B����ɂ��Ă��A���̃r�W�l�X�}���A�ǂ�����낤�E�E�E���̎��Ԃ���A�������N�ɓd�Ԃ��Ȃ����E�E�E�B���Ȃ݂Ɏ��́A�����_����������A�w�O�̈��݉��Ŏ��Ԃ�ׂ��A�钆�̂P���Q�O�����̖�s�ŁA�����Ďq�ɍ~�藧�o�傾�����̂ł��B(^o^)�@���v���A������������납�������ȁE�E�E�B�܁A�Ȃ�ɂ���A�u�����͏�������Ȃ�v�ł��B

�@�����́A����Ɍ������܂��B���{�S���A�܂����ݓ��ꂽ���Ƃ̖����̂́A���͂��ƒ���Ɠ������c���̂݁A�Ȃ̂ł��B

�@

�Q���ځi���m�R���Ďq�j

���T���C���E�}���C���I

���ɂȂ�A���m�R�A�Ȃ��Ȃ��̒��ł����B���W���̉w�O�́A�����Ƃ���Ȃ�ɍ��G���Ă��܂��B�ł��A�L���s���̓d�Ԃ̓K���K���B���ꂼ�A���[�J�����B�Ƃ��낪�A�L���ɋߕt���Ă���ƁA������҂���R����ė��܂��B�����āA�L���ł݂�ȁA���̕l��s���̂P���Ґ��̕��ʗ�Ԃɏ��p�������̂ł�����A����͂����������B�u�ȂA�܂��ԉ����H�v���Ċ����B����Ă���̂́A�����悤�ȕ��͋C�́A�����n�}�����n�I�j�C�T�����I�l�G�T���B�݁`��ȑ����āA�|��Ƃ����w�ō~��čs���܂������E�E�E�����C�x���g�ł��������̂ł��傤���B�@�m���ɒ|��̂����肩��́A�L���C�ȊC�������Ă��܂������E�E�E�B�T�[�t�B���̃��b�J�Ȃ̂��ȁH

�@ �����捻��

�����捻��

�@����̏��q�w���i�������j�q�w�����j�́A�S���i�z���g�A�S���I�j�A�u���E�X�E�x�V���c�����炵�Ȃ��o���Ă��܂��B�m���ɗ�������������܂��ǁA�Ȃw���ł��B���l����������C�ɂ����܂��A�S�����S���E�E�E���ĂƂ��낪�w���ł��B�܂�A������u�}�W���n�v�̕��X�������i�D�Ȃ̂ł��B�t�ɁA�����������܂���B�܁A����Ȃ��Ƃ̓C�C�Ƃ��āE�E�E

�@���āA�o�X�ō��u�Z���^�[�܂ōs���Ă݂�A�Ȃ�ƃW���[�W�p�̒��w���̏W�c�����ɕ���Ŏ��U��A�ό��o�X�ɏ�����ʂ̒��w���̏W�c���A�������Ă��܂��B��u�A�����ɋꂵ�ތ��i�ł������A�ǂ����A�����Ƃ̊w�Z�Ԍ𗬂݂����ł����B���������̂��A�Ȃ��Ȃ��y�������ł��ˁB����Z�́A���̒��w�Z�̂悤�ł����B

�@���u�Z���^�[����́A���u�Ɍ������ă��t�g���L�тĂ��܂��B���������̍��u�Ȃ�ł�����A�����̑��ŕ��������Ǝv�����̂ł����A���Ԃ������̂ŁA�����ؕ����w�����ă��t�g�ɏ��܂��B�Ƃ��낪�A�S�z�͖��p�ł����B�Ȃ�ƃ��t�g�́A���u�̓����ŃI�V�}�C�Ȃ̂ł��B�܂莄�́A�����u���u�����v��̌��ł����킯�ł��B�������E�E�E���̃��t�g���āA���̈Ӗ����������킯�H

�@���u�́A�C�̕��Ɍ������ĂȂ��炩�ɉ�������A�}���z�ŋu������Ă��܂����B���̋u�̌��������ɊC������̂ł��傤�B���́A�߂��Ă���l�B�̈ٗl�ɔ�ꂽ�l�q�����ڂŌ��āA������Ə��n���ɂ��Ȃ���A���C�ɕ����n�߂܂��B�����͍��ɑ�������܂����A���ꂵ���̂��Ƃł͂��ǂ낫�܂���B�Ƃ��낪�E�E�E�}���z�̋u��o��n�߂�ƁA�͈�ς��܂��B�O�ɐi�܂Ȃ��̂ł��B�����͋��܂�A���͐�A�y�[�X�͈�C�ɗ����܂��B�o���Ă��o���Ă��A�Ȃ��Ȃ�����͌����Ȃ��E�E�E�ł��A�������܂ōs���A�����ƊC��������낤�ȁE�E�E���ꂾ����M���ēo���čs���܂��B�܂��A���捻�u�̏ꍇ�A���̊��҂������Ȃ�����C�C�ł����ǁA���ꂪ�����A���捻�u�ł͂Ȃ����捻���������Ƃ�����E�E�E���̋u���z����I�A�V�X���E�E�E�Ǝv���Ȃ���u�̓o�肫��ƁA���̌������ɂ́A����ɉ��X�ƍ����������Ă����肷��킯�ŁE�E�E�������낵���B���͍����ł́A���_�I�ɐ������т��Ȃ��ȁE�E�E�ȂǂƁA�n���Ȃ��Ƃ��l���A�A�r�ɂ��܂��B�Ō�̂Ȃ��炩�����A�����w�g�w�g�ł��B�u�����ƁA���ꂩ������o���l�B�ɏ��n���ɂ���Ă�낤�ȁE�E�E�v�Ǝv���A�������i�X�^�[�g���_�j���A�ЂƂ܂���l�ɂȂ��������������܂��B�i�傰���I�j�@�i^��^�j

�@

���C�i�o�̃V���E�T�M

�@�o�X�̎��Ԃ܂ŊԂ��������̂ŁA�w�̓y�Y���X�F���܂��B����ƌ����u��\���I���v�i���Ȃ݂ɁA���Y�͏��ˁj�ł��B�ł��A�T�`�U����̃p�b�N�ɂȂ��Ă��āA�n�b�L�������Ă���Ȃɂ͗v��܂���B�u�P�������ᔄ���Ă���Ȃ���ł����H�v�ƕ����ƁA�Ȃ�Ɓu�P���炢�Ȃ�A����ǂ����B�v�ƁA�C�O�悭�����ł͂���܂��B�i������Ƃ��������Ȃ���������Ȃ����ǁE�E�E�Ƃ̂��Ƃł������E�E�E�j�@�D�ӂ�������ɂ́A��������C������Ԃ��˂Ȃ�܂���B���ɂ������u���Ⴋ���Ⴋ���W���[�X�v�Ȃ���̂��A����̋C�����Ŕ������Ƃɂ��܂����B������Ȃ��Ȃ������������̂ł����A�����������Ă�������B���{�Z�g�ł����B(^_^;�@���̑��A���於���́u�����|�ցv�ƁA�u�����Ē��v���w���B

�@ �@���e�C�݂́A�債�����Ƃ���܂���B�m���ɊC�̓L���C�ł������A�v����ɐ_�b�u�����̔��E�T�M�v�ɂ������������́A�l�דI�Ȃ��̂������܂����B����ł��A�߂��̔��e�_�Ђ̗��j�͌Â��A����Ȃ�ɗR�������肻���ȁE�E�E�B�ł��A�m���ɑ卑�喽�����e�ɓK�Ȏw�����������߁A���e�͏��������킯�Ȃ̂ł��傤���A������������ƂɁA�u���{��w���˂̒n�v�Ɩ����̂́A�������Ȃ���ł��傤���B(^_^;�@�E�E�E�Ƃ��������A�卑�喽���Ȃ�Ƃ��q���Ɓu�߂��Ɓv�ɂȂ����Ƃ������Ƃ���A�����т̐_�ł�����Ƃ������N��ǂ݁A���܂������Ă����T�~�i�����j�ʂ��ΑK���ɓ�������Ă��܂��������āE�E�E(^o^)

�@���e�C�݂́A�債�����Ƃ���܂���B�m���ɊC�̓L���C�ł������A�v����ɐ_�b�u�����̔��E�T�M�v�ɂ������������́A�l�דI�Ȃ��̂������܂����B����ł��A�߂��̔��e�_�Ђ̗��j�͌Â��A����Ȃ�ɗR�������肻���ȁE�E�E�B�ł��A�m���ɑ卑�喽�����e�ɓK�Ȏw�����������߁A���e�͏��������킯�Ȃ̂ł��傤���A������������ƂɁA�u���{��w���˂̒n�v�Ɩ����̂́A�������Ȃ���ł��傤���B(^_^;�@�E�E�E�Ƃ��������A�卑�喽���Ȃ�Ƃ��q���Ɓu�߂��Ɓv�ɂȂ����Ƃ������Ƃ���A�����т̐_�ł�����Ƃ������N��ǂ݁A���܂������Ă����T�~�i�����j�ʂ��ΑK���ɓ�������Ă��܂��������āE�E�E(^o^)

�@

���Ďq��

�@����̂��Ƃ��������̂ŁA�����͓d�b�\������Ă����܂����B��Îᏼ�ȗ��́A�u�z�e�����[�P�v�ł��B�①�ɂ������̂��ʂɏ��ł����A�����͂܂��A���̂��Ƃł�����A�A�C�X�T�[�o�[����܈�t�̕X���K���Ă��āA�S�~�����̃o�X�^�I�����̂����p���āA�Ȉ①�ɂ����グ�܂��Bv(^o^)v�@�����|�ւ́A�ݖ������������̂ŃC�}�C�`�ł������A��������i�V�́A�قǂ悭�₦�Ĕ����ł����B���I�ɂ́A�����J������́u�K���v�̕����A�͂邩�ɏ�ł��傤���ǁE�E�E�B���ƁA�R���Ē��́A�Ȃ��Ȃ�����ȍ��肪����܂����B

�@�����́A�Ԃ���āA��R���ʂɂł��s���Ă݂悤���ȁE�E�E�ƍl���Ă��܂��B

�@

�R���ځi�Ďq�����]�j

����_�R�_�Ђ̋{�i�A������ׂ��B

�@�P�`�Ȏ��́A�P�Q���ԂT�O�O�O�~��Ōy�����Ԃ���A��R�Ɍ������܂��B��R�o�R���́A�Â�܂�ł͂Ȃ��A�܂������ȏ���Ȃ̂ŁA�ԂɃp���[������A���\�X�s�[�h���o���܂��B�ł��y�����Ԃł̓c���C�B���x���̎Ԃɖ��f���������ł��傤�E�E�E�ł��A��R�̌i�F�͗Y�傻�̂��́B�݂���p�ɂ���āA�S���p��ς���Ƃ����b�ɂ��[���ł��B

�@��R���́A�z�������ʂ�́u�R���v�ł������A���̉��̉@�ł���A��_�R�_�Ђւ̎Q�����f���炵�������ł��B�ۂނ����Ώ�ł���A�Î₻�̂��́B�����̉��̉@���_�Ђ��Ă����̂́A�ǂ�����p�^�[���ŁA�v����ɐ_���K���ł���킯�ł��ˁB�ŁA�������������܂œo���Ă�������A�����̂ЂƂ��w�����邩�E�E�E�ƁA����蔄���ɋ߂Â������ɁA����艮�̂�������i���{�i�H�j���A���̂����������Řb�������Ă����̂ł��B���̏́A�������߁A�A���W�S�N�ɗ������A�����ď��ł��傤�B�ނ̍ŏ��̌��t�́A�ǂ��o���Ă��܂��B�u�����̐_�Ђ́A�o�_��Ђ̑匳�Ȃ���B�v�E�E�E���́A������Ƃ���������������ꌾ�ɁA�v�킸�u�ǂ����Ăł����H�v�Ɣ������Ă��܂������́A���ꂩ��R�O���߂����A�����Ŕ�₷���ƂɂȂ�܂��B�����̏@���I���b�Ȃ�A�e�L�g�[�ɘb�̍���܂��ē����o���܂��B�ł��A���̂�������̘b�́A���ɑs�劎�L�Ċ����H���R�Ƃ��Ă���̂ł��B�Î��L�A�o�_���y�L������̘b�́A�ڂ����ăA�^���}�G�B�ł�����ɂ���߂āA���j�w�A����w�A�����w�A�o�ϊw�A�ϗ��w�A�ʂĂ͐��w����v���[�g�e�N�g�j�N�X�܂Ŏ����o���āA���_��W�J���Ă䂭�̂ł��B�����āA���̓��e���A�����Ɏ���������������̂�����A�����A���������Ă��܂����Ƃ����킯�Ȃ̂ł��B

�@��R���́A�z�������ʂ�́u�R���v�ł������A���̉��̉@�ł���A��_�R�_�Ђւ̎Q�����f���炵�������ł��B�ۂނ����Ώ�ł���A�Î₻�̂��́B�����̉��̉@���_�Ђ��Ă����̂́A�ǂ�����p�^�[���ŁA�v����ɐ_���K���ł���킯�ł��ˁB�ŁA�������������܂œo���Ă�������A�����̂ЂƂ��w�����邩�E�E�E�ƁA����蔄���ɋ߂Â������ɁA����艮�̂�������i���{�i�H�j���A���̂����������Řb�������Ă����̂ł��B���̏́A�������߁A�A���W�S�N�ɗ������A�����ď��ł��傤�B�ނ̍ŏ��̌��t�́A�ǂ��o���Ă��܂��B�u�����̐_�Ђ́A�o�_��Ђ̑匳�Ȃ���B�v�E�E�E���́A������Ƃ���������������ꌾ�ɁA�v�킸�u�ǂ����Ăł����H�v�Ɣ������Ă��܂������́A���ꂩ��R�O���߂����A�����Ŕ�₷���ƂɂȂ�܂��B�����̏@���I���b�Ȃ�A�e�L�g�[�ɘb�̍���܂��ē����o���܂��B�ł��A���̂�������̘b�́A���ɑs�劎�L�Ċ����H���R�Ƃ��Ă���̂ł��B�Î��L�A�o�_���y�L������̘b�́A�ڂ����ăA�^���}�G�B�ł�����ɂ���߂āA���j�w�A����w�A�����w�A�o�ϊw�A�ϗ��w�A�ʂĂ͐��w����v���[�g�e�N�g�j�N�X�܂Ŏ����o���āA���_��W�J���Ă䂭�̂ł��B�����āA���̓��e���A�����Ɏ���������������̂�����A�����A���������Ă��܂����Ƃ����킯�Ȃ̂ł��B

�@��������̎咣��v��ƁA

�@�卑�喽�́A�����ɂ��Ĉ������������߂Ă����̂ɁA���V�������痈���V�Ƒ�_�����ɁA�������o�_��ЂɉB��������ꂽ�B�i�Î��L�́u������v�j�@�����獡�̍c���́A���D�ҁE�N���҂̎q���ł���B

�A�o�_�̐_�b�i�卑�喽�n�j�ɁA���D�E�N���͏o�Ă��Ȃ��B�����̔��e���͂��߂Ƃ��āA�₳�����������b����ł���B�i����́A������Ƌ^��H�j

�B���V�����n�̐_�b�́A�N�����炯�ł���B�i�����B�������A����́u�r�Ԃ�_�v�Ƃ������҂Ƃ���Ă��邪�B�j�N�����Ă��邭���ɁA���V�����n�̐_�b�ł́A������̂����Ɂu�V����v�Ƃ������Ă���B���܂̊����̓V������A������ꌹ�Ƃ��Ă����ŁA�v����ɓV����́A�×������Ӗ��Ȃ̂��B�i�Ȃ�قǁj

�C���������A�C�M���X���A�A�����J���ƌ����Ă��A�݂�ȐN���҂��B�i�������I�j

�D���{�l���A�N���ҁi���V�����n�j�̎q��������A�푈�ł̓A�W�A��N�������B��R�N��������i�����A�T�Ȃǁj�قǁA�̂����ɍՂ��Ă���B����i���H�j�́A����Ȃ��Ƃ��킩���悤�ȋ�����Ă���B����́A�����i�I�E���H�j�Ɠ����ŁA���]���炳��Ă���̂��B�i���V�����n�̂��ɁH�j

�F������A�����̐_�l�ɁA�������肨�Q�肵�Ȃ����B�@

�@�E�E�E���������āA�Ȃɂ��Ȃ��A�P�O�O�O�~�̐����ʕt�������̌��͂����킯�ł��B���́A�R�O�O�~�̂������l���Ă����̂ł����A����͂����A���̂�������Ɍh�ӂ�\���āA�����ʕt���A�����܂�����B�i^��^�j�@�@����A�z���g�A����Ȃ���Ȃ���ł���B���������b�̍��ԂɁA�ꌩ�Ȋw�I�A���͓I�ȁA�L�ĂȘb��D�荬�����ł�����B�@�Ō�ɁA�u����A��������̘b�A�ʔ��������ł���B�v�ƁA�����Ȋ��z���q�ׂ���A��������A������ƕ\���܂点�āA���������Ă̂��܂����B�u�ʂɖʔ����b�����Ƃ��Ȃ��B�^���́A������Ȃ��B����́A���]����Ă��邩��B�v�@����A�����ʕt���킳�ꂽ�����ɁA�܂�������Ƃ͎v���܂���ł����B(^o^)�@

�@

��������

��������

�@��R������A���`�������܂��B�r���A�������_�b�ɓo�ꂷ��|���l��ʂ�܂��B���̐́A�Ȃ�Ƃ��̃~�R�g���A��R���Y�Ƃ��āA�|���l��ԂƂ��āA���ۂ��ւ̔����������Ă����̂��ƁE�E�E����蔄�肨������̘b�ł́A���ꂱ�����v���[�g�e�N�g�j�N�X�I�@�܂��A���ꂢ�ȕl�i�C������j�ł����B�@���`�ŁA���s��ȂǂF�A�ł��A�����ċA���ɂ��s�����E�E�E�B����n���đΊ݂֍s���A�����͂����������B�b��{�l�i������喽�A�卑�喽�̎q�j���ނ��������Ƃ��A�_�b�̐��E�ɐZ���ꏊ�͑�R����܂��B

�@�_�b�Ƃ͊W�Ȃ��������ǁA���Ȃ̐搶�Ƃ��ẮA���e�I�v���U�i覐Δ����فj�ɍs���܂����B�₽����ꗿ�������������ǁA�o�_�n���ɗ��������Ƃ���覐��A�ԋ߂ŁA��������ƌ����Ă��������܂����B

�@

�������̎�

�@�����Q���A�z�e���ɓ���̂��W���߂����������߁A���C�����ăr�[������ŁA�I���ł������A�����͑��������̂ŁA�z�e�����݂̘F�[�Ă����ցB�����́u�≲�y�v�ƒn���ŁA�����̂ЂƂƂ��E�E�E�B

�@

�S���ځi���]�ό��j

���̗��s�L�́u�l���闷�s�L�v�Ƃ�������Ȃ̂ł����A�z���g�ɗ��s�L�炵���Ȃ��ł��ˁB�ł��A�u�������ʔ����v�ƌ����ĉ���������A������������������킯�ŁE�E�E(^_^;�@�@��������́A�Ȃ�ׂ��]�v�Șb������ʂ悤�A���̂�ς��܂��B

�@ �����d�_�_��

�����d�_�_��

�@�����́A����ɃP�`���āi�Ƃ��������N�I�Ɂj�����^�T�C�N�������p���Ďs���E�x�O�ό��B�R�������A�C���������A���ɕs���B(^o^)�@

�@�{���V�j������c�P�ƐV�����\�����ꏊ�ŁA����܂������т̐_�B�{�a�͉������ŁA�^�V�������a���c�O�B��c�P�����̑ւ��Ɏp���f�������r�ł́A����Ⴋ�I�l�G�T�}�����肢�ɖ����i�ʐ^�j�B�Ȃ�ł��A�Ж����Ŕ������肢�p���ɂP�O�~���P�O�O�~���悹�Đ��ɕ����ׁA�A�����i�P�T���ȓ��j���߂Ηlj����߂��Ƃ����B�i�P�O�O�~�悹��A�P�O�~���d������A��葁�����ނ낤�ȁB���̒��A����ς�����ȁE�E�E�j�@���Ă���A�Q�l���A�T���ȓ��ɒ���ŁA�u�߂����ᑁ���킟�I�v�ȂǂƊ��ł���ꂽ�B�܂�A�قƂ�ǂ̐l�́A�P�T���ȓ��ɒ��ނ낤�ȁB�����āA���̋C�ɂȂ��āA�������ƌ��������Ⴄ�낤�ȁB���܂��ł��Ă�ȁB�����āA���̐肢�p�����A���̐_���Ȃ�r�����I�ɂ�����ē���ꂽ�P�O�~�d�݁A�P�O�O�~�d�݂́A�S���{�a���C��ƂȂ��Ă����낤�ȁE�E�E�B�i�Ƃ����킯�ŁA�����͂₽��ƃT�����ڂŌ��Ă��܂����E�E�E(^_^;�@�j

�@������A�����ɂ����҂̃c�o�L�i�Q�{�̖��A�r���łȂ����Ă���B�j�̕����A�_�邾�����ȁB����́A�l�H�I�ɂ͍��Ȃ����낤���E�E�E�B

�@

���Ñ�o�_�̒��S�n�E���y�L�̋u

�@���b�قƌ����Ƃ���ŁA���낢��Ȗ��b��A�Î��L�E�o�_���y�L�̐��E���A��蕔������Ă����Ƃ����̂Ŋ��҂��Ă����̂����A�����͓��ʂȃC�x���g������A���ٗ��^�_�Ƃ����K�^�̑㏞�ɁA���̓K�L���炯�ŁA�����튫����E�E�E�܂��������߁B

�@���ɐÂ��������߂āA�^����_�ЂƐ^����̑�ցB�_�Ђ̕��́A�܂�����Ȃ肾�����B���҂�����̕��ɋ߂Â��čs���ƁA�₽��ڂɕt���u�^����̑ꂻ���߂��v�̊ŔB���ǁA��͂Ȃ��Ȃ������炸�A�U�X�������������A���̂����߂�������̊Ŕɏ]���Ă݂�ƌ���ƁE�E�E�Ȃ�ƓX�̕~�n���ɖڎw����͂������B����A��̐���ɁA�����߂��X���o���Ă��܂����ƌ����ׂ����낤�B�_�b�̕���������l�^�ɂ��Ă��܂����̖\���́A���́u�^���䒬�c�v�Ƃ����I�`�������B������݂̖\���������̂��B�Â��ȎR���ɁA��̐����ƁA�����߂̌����������킽���Ă����B

�@

���ڂĂڂĒ�

�@���]�s���ɖ߂�A�Ƃ肠��������ցB�܂��A�̂Ȃ���̗ǂ��V��t�ł������B�ŋ߁A�R���N���[�g���A�G���x�[�^�[�t���ȂǂƂ����A�ӂ�������������̂ŁE�E�E�B�ŏ�K�́A�G�A�R�����v��Ȃ����炢���ʂ����ǂ��A���������R�܂ł���]�ł��A���ɋC�����ǂ��B�ό��q�́A�݂�Ȃ����ŁA�����̋x���B

�@������肽�Ƃ���ŁA�����u�ڂĂڂĒ��v�i�ʐ^�j�ɒ���B�܁A���Ƃ������͒��Ђ��ł���A��́A���쓤���⏬����Ԕт≽���̐��B�����A�Q�[�̔��H�Ƃ��B�h�{�o�����X���������A������Ƃ������H�ɂ͍œK�B�i���͏��H�ł�����E�E�E�j

�@

�������Ή���

�@���āA���Ə��]�̌����Ƃ����A���x��D�ʼn�V���邩�A���_�L�O�ق��A�̂Ȃ���̒����݂�������E�E�E�ǂ������������N���Ȃ��B���_�̉��k�͋������邪�A�L�O�ق́A���_�̍�i�Ƃ������A���]�ł̔��_�̐����ɏœ_�ĂĂ���B�����ŁA�����Ή����̏��]�����Ή���ɁA��J������������艷����Ƃ̏������B�����s���Ă݂��B����A�������S�O�O�~�ŁA�����̌i�F�Ƃ��߂́A�v���C�x�[�g�W�]���C��ԁB�i�ォ�牽�l�������Ă������ǁE�E�E�j����͈ӊO�Ȍ���ƌ����܂��傤�B(^o^)�@

�@

���܂��܂������E�E�E

�@�O�ɏo�Ă݂�A���̂܂ɂ���͐^�����B�[��������ƃq�T���Ȃ̂ŁA����ɂĊό��I���B�����Ή������A�����ɂ��A���V�Q�ȗ₽�������Ȃ���A�Ђ�����B�A���V�Q�Ƃ͂����A���C�オ��̑̂ɗ₽�����́A���ɑu���B

���]�Ԃ�ԋp����ƁA���]�w�r�����̋��y�������ŁA�����ΎY�̃E�i�M�̂������ƒn���Z�b�g�ƃV�W�~�`�A���X�ŁA�܂��܂������̎��E�E�E�B�����A�Ȃɂ����̂��邨�X�ł��̂ŁA�ق됌�����x�ŁA�i�q�Q���ԏ����蕪���炢�x�����n���ɁE�E�E(^_^;�@

�@

�T���ځi���]���O���j

�����ӂɖ��������[�v�o�X

�@�X�F�S�S�Ɏ����Ή���w���o��A�o�_��В��ʂ̈ꔨ�S���ɏ�邽�߁A�\���]�T�������ăz�e�����o���B���]�w���玳���Ή���w�܂ł́A�����Ă��R�O�����炢�̋������낤���A�����ς炩������̂��C���Ȃ̂ŁA�o�X�ɏ��B���Ԃ�����̂ŁA���傤�ǎ~�܂��Ă����ό��p���[�v�o�X�ɏ�����̂����E�E�E���̃��[�v�o�X���āA���炩�Ɍ������̓s���ō���Ă���B�������̌��߂��ό��n���A�������̌��߂����Ԃʼn�点�悤�Ƃ������m�Ȃ̂��B������A�w�^������ƁA���炭�����ƂȂ��Ă��܂��B����ł��A���炭�C���Ȏv���������̂����A�����͎��Ԃɗ]�T�����������A�o�X����������A�s���ό��C���ŏ�荞�B

�@�����A�u�P���ԂQ�O���łP�����܂��B�v�Ƃ��������ɁA������ƃC���ȗ\���������B�ł��A���j�Ƃ������Ƃ������ďa�������A�o�X�̓X�C�X�C����̂ŁA�܂����v���낤�Ǝv���Ă�����E�E�E�o�܂����B���|�̎��Ԓ����B�������P�T���߂��~�܂�ƌ����A�斱�����~��Ď������ɓ����Ă��܂����B�����Ȃ��d�����Ȃ��B�A�o������߂����͍�����]�Ԃő��������A����m�����鏼�]�̒����A����w�ڎw���āA�����b�N�w�����āA�R�O���߂��������ƂɂȂ��Ă��܂����̂��B�������A���̗����ƂɁA����w�ŏo�_��Ѝs���d�Ԃ̉��D���n�܂������A���ӂɖ��������[�v�o�X���A�������̎������������̂悤�ɁA����w�ɓ��������ł͂Ȃ���!!

�@

�����ӂɖ������ꔨ�d�ԁH

�@�����̖k���𑖂�ꔨ�d�S�A�ԑ��̌i�F���y���ނ��߂ɂ́A���R�������č��ɐȂ����B���炭�͎��������������A�₪�Č��痣��Ă��܂��B���j���ŁA��������Ђ܂Œ��ʂ̓d�ԂȂ̂ŁA�ԓ��ł͉����̈ē������Ă����B�Ȃ��Ȃ��ǂ��B�����A�r���̈ꔨ���w�ł́A�ӕ\�������X�C�b�`�o�b�N�ɂ́A���ꂽ�B�d�Ԃ̑O��͋t�ɂȂ�A���R���E���t�ɂȂ�A���Α��̑�����A���ꂢ�Ȏ����������Ă���ł͂Ȃ����I�I

�@

����ЂƂ������ǁE�E�E

�@�o�_��Ђ́A���ƌ����Ă�����̗��̃��C���f�B�b�V���B����Ȃ��Ə����ƁA�u���̂���̂ƌ����āA�����тɊ��҂��Ă��Ȃ��́H�v�ȂǂƁA�j���j����������������ł��邪�A���������C�����͂Ȃ��B�i�Ǝv���j�@(^_^;�@�܂��A�����܂ł߂����Ă����_�b�̐��E�̍Ō������o�_��ЁE�E�E���ĂƂ����낤���B

�@������������ƁA�����̎Q�q�q�ł������Ԃ��Ă���A�Ȃ�ƂȂ��C���������߂Ă���B�����A����̑P�����Ŗ�������̂Ɠ������o�B�_������Ȃ��̂��B��O�I�Ȃ̂��B����艮��������̖����������Ȃ����A��_�R�_�Ђ̕����A�͂邩�Ɂu�_��v�������������B�_�a���A�ǂꂭ�炢�傫���̂��Ɗ��҂��Ă������A�ޗǂ̑啧�a�̗l�Ȋ����͖����B���������A���{�莛���x�̃����������B�Ñ�̑�Ђ̖͌^���W������Ă������A���̋K�͂Ȃ炳�����ɋ������낤�B������Ɍ��Ă��܂����̂��A�����Ȃ������B

�@�Ȃɂ͂Ƃ�����A���������������炨�Q����E�E�E�T�~�i�����j�ŃC�C�̂��Ǝv���A�ŋ߂͂S�T�~�i�n�I�����j�K�v�炵���B�Ȃ�قǁA�����A�������ɂ��Œ�łP�O�~�͂���B�T�~���႟�䗘�v��������ȁE�E�E�B���āA�卑�喽��A���̕s���Ȏ��́u�����v���A�ǂ���莝���Ă����̂��ȁH�i����I�ԓx������Ăǂ�������I�j

�@

�������

�@��ЂŁA�v���̊O���Ԃ��g��Ȃ������̂ŁA�����֍s�����Ƃɂ����B�o�X�̔��Ԏ��Ԃ܂łɁA�����o�_���������������B�R�V������A�����ɂ��c�ɋ������Ă����������ǂ��B�����̊���A�������d�˂Ă���A�o�q�\�o�I���z�Ȃ̂ŁA���\�H�ׂ��Ă��܂��B

�@�ŁA����ꂾ���A���Ԃ��Ȃ���������������A�����������B���X�s�[�h�ň�����A�������ɂȂ��������B�o�X����A�O�r�R���L���C�Ɍ������̂ŁA������Ƃ��ꂵ���������x�B

�@

���I���`�ՂƃX�R�[��

�@�o�_�s�w�܂ŗ��āA�n�^�ƋC�Â����B����̗\�肪�����Ă��Ȃ��B�o�_��ЂɁA������������Ɨ�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂��B���p���Ă���u�z�e�����[�P�v�́A��������w�O�ɂ������̂����A�܂����߂��A�z�e���ɓ��鎞�Ԃł͂Ȃ��B�Ƃ����ďo�_�s�ߕӂɁA�����p�͖����B�_�b�̐��E���A��������F�����Ă��܂����B

�@�����ŁA�}篍��ύX�B�����o�X���g���āA��C�ɍL���ɏo�邱�ƂɁE�E�E�Ǝv�������A�r���́u�O���v�Ƃ��������A�Ȃ�ƂȂ��R�̒��Ŗ��͂��������̂ŁA�����܂ł̃`�P�b�g���w���B

�@�Ƃ��낪�A���̃o�X�̔��Ԏ��Ԃ܂ł̂Q���Ԃ��q�T���ł������B���肵���A�o�_�s�́u�I���`�Ձv�̐^���Œ��B���͊�{�I�ɐl�̑����̂̓L���C�Ȃ̂ł������B���X�ŗ��ށE�E�E�Ƃ����I�����������̂����A�u�������A�ŐH��ΎM�܂ł��I�v�ƁA�Ռ����ɂ��肾�����B�������A�I���`�Ղƌ��������āA�`���|�\������킯�ł��Ȃ��B��I���`�̓W���Ƃ������҂������A�y�䂾���g�ݏオ������Ԃ̂܂������A���Ƃ́A�P�Ȃ�t���[�}�[�P�b�g�ł���B�ň��B

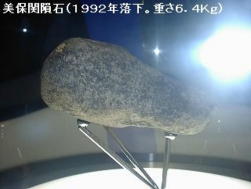

�@���ɁA�ׂ̉w�̑O�ɍ��ăI�[�v�������Ƃ����A�u�o�_�Ȋw�فv�֕����čs���B�i�����b�N�w�����ĂR�j���B�d�Ԃ̖{�����Ȃ�����d�������B�j�ł��s���Č���A�v����Ɏq�������̉Ȋw�̌��{�݁B�q���Ɍ������đ̌����錳�C�����������̂ŁA���������Ƃ������o��ƁA���̂悤�ȍ��_����ɍL�����āA���������B����͔G�ꂸ�ɍς��A�����͌����ȃX�R�[���Ɍ�������B�ł��A�o�X�̎��Ԃ������Ă���̂ŁA�J�h�肵�Ă����ɂ��������E�E�E�ꔨ�d�S�i���̂�����͍��ˁj�̉��̒��ԏ�ɔ��A���̋��Ԃ����z�����z���i�����b�N�w�������܂܂ł���I�j�A�Ȃ�Ƃ��o�_�s�w�ɖ߂�B

�@

�����������O��

�@����A���҂ǂ���R�̒��ʼn�������܂���B�z�e���́A���[�P������������C�C���ǁE�E�E�d�Ԃ����Ȃ��A�g�������Ȃ����A��������ǂ����܂���E�E�E�B

�@

�U���ځi�R�̒��j

�����āA�O���E�E�E

�@�ڊo�߂�A�O�͉J�B�����A�������ƎO���𗣂�Ă������p�^�[���������̂����A���͂ЂƂ����S�c�肪�������B����́u�L�����v�ł���B��V���R�O�������D�Ƃ������ƂŁA����A�C�t���Ă���Ώ�ꂽ�����E�E�E�Ɖ���܂ꂽ�B����������鏊�ł͂Ȃ��̂ŁA�������c���Ă͂Ȃ�܂��B�����ό�����ɓd�b���āA�L���������D����z�B�t�����g�ɓd�b���āA�����葱���B�����āA�����^�J�[�̎�z�E�E�E�B

�@�����R�n�ɂ́A���͑O�X����s���Ă݂����Ǝv���Ă��������������B�f��u���摺�v�̃��P�Ɏg��ꂽ���A�ł���B�ǂ��́A���Ƃ������A�Ȃ̂����m��Ȃ������̂ŁA�܂��A�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�B������g������ł��邹�����A�����A�d�b����l�����A�R�O��������Ă��܂����i�U�E���X���Ǝ��ɉ{�����ɂ����̂ŁE�E�E�j��������A�P�O�O�O�~�ȏ㐿������Ă��܂����B�O���ɂ̓A�N�Z�X�|�C���g���Ȃ��A�L���ɂȂ������߂��B����Ȃ��ƂȂ�A�u���ԁv�ł��������������������H�@�܁A�Ƃ肠�������͓���ꂽ�̂����B

�@

����q��

�@���������ԓ��́A�R�z���J�z�����čs���̂ŁA�y�����Ԃł͂���ς�ꂵ���B�A�N�Z�����݂��ςȂ��ł��A�U�O�j���^���܂ŗ����Ă���ƁA�u����ɂǂ����v�ƊŔ��o�������Ȃ�B

�@�P���ԂقǓ��֑������u�V���v�C���^�[�ō~��āA����Ɉ�ʓ����R�O���B��q�����Ă����̂́A���◴�͓��Ɠ����悤�Ȋ��S�Ȃ�ό��ߓ����ł������B�i�����́A���摺�Ƃ͊W�Ȃ��j�����͗������ĉ��K�Ȃ̂����A�����͂��ƂȂ��Y���A���R�[���L�͈�̉��H�@�v����ɁA�O������c�̋q���A�o�X�̒��ł��������Ɉ���ł����Ƃ����킯���B�u�������炢�A�ق�܂ɂ��炢�킟�E�E�E�v���X�A�㉹��f���Ă�������Ⴂ�܂������A�����A���������Ă����A���̊K�i�̓c���C�킢�ȁB�܁A�S���P�Q�O�O���A���፷�T�O���͂��낤���Ƃ������A�T���ł��������A�������ƕ����āA�������Əo�Ă��Ă��܂����B����łP�O�O�O�~��B�o���ɕ���ł��邨�y�Y���������̗U�����A��ؖ������āA���Ɍ������B

��������

��������

�@���x�͊H�열�V��E�E�E�ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�ߓ��������A�ꕔ�������A�[�`��Ɏc�������̂��A�������t�����炵���B�@�Ȃɂ���R���ɂ���B�܂��o�X���H�����́u�����������v�Ƃ����o�X�₩��A�c�ɓ����Q�j���s���ƒ��ԏꂪ����A�����ɎԂ������B���̘e�ɂ���u�����������v�̊Ŕɏ]���āA�V�������T���قǕ����ƁA���������ƂɁu�����������v�̗��ĎD������B���������́A�J�̕��Ɍ������ĎR���������Ă���B�������琔�������āA����Ƃ���炵���A�[�`�����邱�Ƃ��o����B�܂��A�傫�Ȋ����͖����B�u������v���R�������Ƃɋ����������B

�@

�����摺�́u����v

�@�����čŌ�ɁA���摺�̉f��̃��P�n�ł���A����ł���B���y�Y���̐����͂��邪�A�ό��n�Ƃ����C�����V�T�͖����B���ꗿ�́A��q���Ɠ����P�O�O�O�~�����A�A��q���Ɗr�ׂ�ƁA�P�O�O�{�̓C�C�B�܂��A�l�����Ȃ��B����ߓ����ɓ��ݍ��݁A�Ђ���Ƃ�����C���̂��ނƁA���������͕������Ȃ��E�E�E���Ǝv������A�u�{���b�E�E�E�{���{���������v�ƁA�n��̂悤�ɁA�����̂��߂����������Ă���B���̉��̕��̂���l�̘b�����Ȃ̂��낤���B����������������ŁA�u�������A���摺����`��v�ƁA�\���ɐ�ɂ���ɑ���Ȃ̂ł���B��������傫���Ȃ��Ă���B�u�N�����������ɂ�����I�@���������̐����A�Z�����̓�����ǂ����悤�E�E�E�v�Ƃ����C�����ɂȂ�B�E�E�E���A�Z�����̓���͂��������A�����Ɍ����Ɉ����߂���Ă��܂��B(^_^;

�@�ł��A�����̌Ƃ��A�z���g�ɔ��摺�̓��A���̂܂�܁i���P�n�Ȃ���A�^���}�G�����j�ŁA�\�ɁA���̐��E�����\���邱�Ƃ��o�����B�����ɂ��A�ߓ����ɂ��ꐶ������悤�ŁA��q���͑s�N�i���ł������𗬐����A�N�H���i�s���Ă���j�ŁA����͘V�N�i���̗���͎~�܂�A�Β��E��⡂��\���ɔ��B���Ă���j�ł���炵���B�l�̑������k�L�ɂ��Ă��A�܂��A���摺���k�L�ɂ��Ă��A���̔����������ł��A�f�R����ł���B�R�E���������ł����E�E�E�B���Ȃ݂ɁA������́A�ߓ����̐���̉ʂāi����j�Ƃ������Ƃ炵���B

�@

���L���������D

�@���������A���ԓ��őD���d���āA���ݐH�����Ȃ���y�����[���݂���̂��u�L�����D�v�ł���킯�ŁA���̂悤�ɁA�Ƃ�A�L�������̂ɋ����������ď�荞��ŗ����悤�ȃ��\���m���A�ǂ�قǏ�Ⴂ�ł��邩�A�܂��o��̏�ł͂��������A�z���g�ɏ�Ⴂ�ł������B���̏�����D�́A�{���o�D�̂P�Q�����A�B��̏�荇���D���������A����ł��A�Ƃ�ŏ���Ă���̂́A�������ł������B�V�F�R�O�o�D�̂͂����������A���������ɏo��C�z�͖����B�Ȃ�ł��A���\�肾�����l���܂����Ă��Ȃ��炵���B�ǂ��ɂł��A���ԂɃ��[�Y�Ȑl�͂�����̂��B

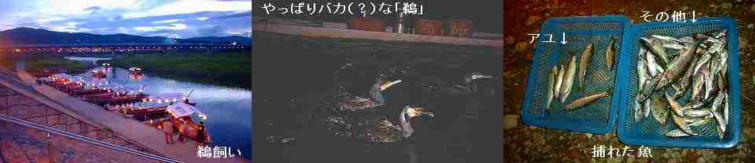

�@���ǂ��̐l�B���悹�Ȃ��܂o�D�B�ł��A���ꂩ�炪�܂������B������Ɛ쒆�ɏo���Ǝv������A�����Œ�~�B�D���~�܂�ƁA�Ƃ���ɑD�̎��͂ɒ����W�܂�B���傤�ǂڂ�ڂ�̐^���ŁA�����������V���c�𒅂����̑̂́A�������Ő^�����ɂȂ�قǂł���B�Ƃ��낪���̏̒��A�D������ɂ��A�L�����D(��ƑD)�͂W�F�O�O�ɏo�D�Ƃ̂��ƁB���ƂP�T���قǂ����ő҂Ƃ����̂��B���R�������n���B�A�l���Ă݂�ƁA���̂R�O���Ԃ��Ă����̂́A�ЂƂɂ͎��ԂɃ��[�Y�Ȑl��҂��ԁA�����ЂƂ́A������H�ׂāA��������ŁA�v����Ɂu�o���オ��v���߂̎��ԂȂ̂��낤�B����ɂ��Ă��A���̒��n���ł̈��ݐH���́A���\���������邼�B

�@���悢��L�����D�o��B�P�Q���̌����D�ɁA�R���̉L�����D�B�Ȃ��Ȃ��߂��ɂ͗��Ă���Ȃ��B����ł��A�W�H�̉L���j���ł���̂��킩��B�E�E�E�����ƁA�����Ȃ�_�C�r���O�I�@���炭���ďオ���ė����L�́A���H��ʊ�����Ă��邪�A�����͔N���̓������L���̋Z�A����߂����L�͂����܂����j���āA�Ђ��őD��ֈ����グ����B�����Ȃ�������̕t���������������A�u�������v�Ƃ���ɓf���o�����́A���łɂт��̒��E�E�E�B�p�̍ςL�́A�܂���ɕ��荞�܂��B

�D������A�����ƉL�����̐������������̂ŁA���͂��������A�����ȋ^��𓊂��������B�u����߂��Ă��A�ǂ��������f���o������Ă��܂��̂ɁA�Ȃ�ł܂��A���Ȃ��ɂ��������킦�����ł����˂��E�E�E�v�@��u�ԓ��ɋ�����D���B�u����ς�A�o�J�Ȃ�ł����˂��E�E�E�v���̈ꌾ�ŁA��C�ɘa�ޑD�̏�B

�@�R�O���قljL��������������ƁA�x�e�ɂȂ�B�v����ɁA���ݐH���������X���g�C���ɍs�������Ȃ鍠�����Ȃ̂��B���̊ԁA�������߂��������A��ɂ����Č����Ă����B�ߕt���Ă݂�ƁA�u�ȂA�A���͂����ȁE�E�E�v�ȂǂƂ���������������B��C����ɂƂ��Ă݂�A����͂����傫������ނ����܂��܁B�Q�T�����ȏ�̃j�S�C��M���ɁA�n���A���}�x�A�֓��ł͂��܂茩�����Ȃ��A�^�i�S�̂悤�ȕ����������A���������ƂɁA��̂Ђ�ʂ̃u���[�M���܂ł��ߐH���Ă����B����ȑ傫���Č������̂��ۓۂ݂��āA���v�Ȃ낤���E�E�E�B�ŁA�̐S�̃A���́A�R���̉L�����D�̂����P���ɁA���C�����Ă��������������B����͈ӊO�Ɍ����̈������ł���悤���B

�@�x�e���Ԃ��I���ƁA�x��ė����i���ԂɃ��[�Y�ȁj�l�B����荞��ŗ����B�_�˂��痈���炵���R�l�g�ŁA�������邳���̂Ȃ�́A�D��̕��͋C�͈�ς���B�u���킟�A���ꂵ���킟�A���`�D�Ȃ�ď��߂Ă�킟�B�v�u�Ă��������Ă���������˂��B�v�u��Ύv���o�Ɏc��Ǝv���킟�v���X�A������Ɋ������Ă���������B�V�̎S�Ȏ��Ƃ��܂��ẮA�����������X���I���Ɋ�����\���Ă���ƁA�t�Ɋ��������߂Ă���B

�@����ɁA�u�L�������A�߂����Ⴉ�킢���킟�v�u��C�A��ċA�肽����B�v�u�A��ċA���ĂǂȂ������H�v�u�d���ށB�v�u�����d����ł����B�v���X�A�b�͑S����ڂȂ������čs���B����ɂ́A�D��ŃP�C�^�C�d�b������A�ʃ��[���Ŏʐ^����荇���E�E�E�����A�G�ɕ`�����悤�ȁu�C�}�h�L���v�B�ʂɃC�P�i�C�Ƃ͌����܂����B�ł��A�x��ė��āA�҂������l�B�Ɉꌾ�������A���������̐��E�ɐZ���Ď��͂��C�ɂ��Ȃ����ӎ��̒Ⴓ�ɂ́A���͂��Ă����Ȃ��ȁB

�@���͂̌����D�i�d���đD�j�́A�����݂�Ȋ��S�ɏo���オ���Ă��āA�����������I�W�T�������ƌ����A���������Ă���B����ƁA�ӊO�ɂ����ƂȂ����Ȃ��Ă��܂��C�}�h�L���B���������̏��Ȉ������́A�܂��g�ɂ��Ă���������Ȃ��悤�ŁE�E�E�B�܁A���ɂ���A�L�����͓Ƃ�ŏ�����ł͂���܂���B�ł��A����Ȃ�ɃI���V���C�̌��������Ă��������܂����B

�@���āA�����͂��悢��߂邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�܂���B�����o���ɂȂ邩�ȁE�E�E

�@

�V���ځi�O�����썪�j

�@���悢��A�A�錈�ӂ��ł߂�B�ƂȂ�ƁA�P���ŏo���邾�������������ړ�����K�v������B�i�Ȃɂ��A�t�P�W�����ՁI�j

�Ȃ�ׂ������o�������L���Ɍ��܂��Ă���̂ŁA�Ƃ肠�����U�F�O�O�Ƀz�e�����o���B

�@

�����ӂɖ������H���R�w

�@�L���A�O���Ə��p���ŁA���R�ɓ����B���R�قǂ̑�s�s�ŁA�ߑO�P�P���Ƃ��Ȃ�ƁA�������S�ɐl�̉Q�ł���B���̓d�Ԃ܂łS�O���ȏ゠�����̂ŁA�w�̃R���R�[�X�֍s���Ă݂�ƁA��R�̏o�X���o�Ă���A�ό��q���Q�����Ă����ԁB�ٓ�����A���т�����A������E�E�E���͍������A�y�Y�����ɕ��ԓ����H�ׂ��������B�ł��A�ꔠ�i�T�`�U�j�Ȃ�Ĕ����킯�ɂ��������A������߂Ă����̂��B������ɗU���āA�ߕt���Ă݂�A�Q����W�O�O�~�Ƃ����荠�ȃT�C�Y�B�����ށA�����E�}�C���R�w�B�������A�������̓C�C���ǁA�����b�N�ɓ��̓���]�n�Ȃ�Ė����B(^_^;

�@���ɁA������낭�ɉ����H�ׂĂ��Ȃ������̂ŁA�ٓ��F�B���ꂩ��l���炯�̋���_�n����z���čs������A���R�T���h�C�b�`�ɂ���̂��S���Ȃ̂����A�ӂƖڂɔ�э��̂��u�I������ٓ��v�B���͑�R�ŁA�u������R������v�Ƃ����̂�H�ב��Ȃ��Ĉȗ��A�����킪�H�ׂ��������̂��I�@�����̒u���ꂽ���l�����A������o���Ă��܂����B

�@�P�H�܂ł̓d�Ԃ́A�Ƃ肠�����Ȃ͎�ꂽ���̂́A���S�ɓs�s�^�ŁA���~����������A�ٓ����o���ł͖����B�܁A�����Ȃ邱�Ƃ͕����肫���Ă����B���ꂩ��́A�����Ǝ����悤�ȏ��������낤�B���́A��������ٓ���H�ׂ���̂��낤�E�E�E�B

�@

���I������@���̌�

�@�P�H�ŏ�芷�����V�����́A�Q��V�[�g�ŁA�ٓ������B�ł�����ꂽ�Ȃ́A�o������e�̕⏕�V�[�g�B�����āA���̏o�����t�߂Ƃ����̂́A���͍ł���[���������Ă���̂��B�^�Ăɂ���قNJ����v��������Ƃ͎v��Ȃ������B�����A�S�g�����B�h�A���J���ĔM������������ł���̂�S�҂��ɂ��邪�A�V�������āA�Ȃ��Ȃ��w�ɒ�܂��Ă���Ȃ��B

�@�����������邤���A�O�m�{�ŐȂ����̂ŁA�ʘH���Ȃ��炻�̐Ȃ��Q�b�g�B�������������B�ʘH�ɐl�������Ă���̂ŁA������ƃn�Y�J�V���������A�w�ɕ��͕ς���ꂸ�E�E�E���ɂP�R�F�R�O�ɂ��āu�I������v�ɂ�����B

�@���̌�A��F�ŏ��p�����d�Ԃ́A���[�J�����̎�ʼn��K�B�������A���ɕČ��ł̏��p���́A�V�����Q�䕪�̏�q���A�������Q���̑�_�s���ɋl�ߍ��܂�邱�ƂɂȂ�A�݂�v��������Ȃ��������B��_�ŏ��p�����L���s���V�����́A�܂�������Ɖ��K�E�E�E�Ƃ����悤�ɁA�t�P�W�����Ղ̗��́A��͂�y�ł͂Ȃ��B���p���̂��тɁA�����i�t�P�W���j�Ǝv����l�X���A��Ăɑ��肾���B���肽���̂̓��}���}�Ȃ�ǁA����܂�A�T�}�V���̂��C�������E�E�E�ƁA�����T���߂Ȏ��B

�@����ɂ��Ă��A�Č��|��_�ԂƂ����̂́A�������ނ悤�ȋC������B��Ԃ̖{�����A�����������Ȃ��悤�Ɏv����B�����Ɠ��C���̋��ԂȂ̂��ȁE�E�E�B

�@���āA���̂܂܉ƂɌ������ƁA�钆�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�썪�ɂ���o�̏��Ɋ���o���ӎu���ł߂�B����ɖL���A�l���ŏ��p���A���J�������S���Ő썪�ցB�܂��A������Q�R�O�O�~�i�t�P�W�����ՂP�����j�ł��ꂾ�����A�����\�����g�͎�ꂽ�ȁE�E�E�Ǝv������A�Ƃ�ł��Ȃ��̂͋��|�̑���S���A���J����x�͓��R�܂ŁA�P�T�X�O�~������B���ꂥ�������C���E�E�E�B

�@

�����w�薳�`�����������u���v

�@�x�͓��R�ɒ����ƁA���傤�ǁA���~�ɍs����u���v�̗\�s���K���s���Ă���Ƃ������ƂŁA�����Ă��炢�ɂ������B�y�n�̒��w���i�j�q�j���A��X�p���Łi�p������āj������̂ŁA���̖ʂ����Ԃ������N��擪�ɂ��āA���������ʂ����q�ɍ��킹�A���������ʕ������̂��B�Ȃ�ł��A���Ƃ̗��l�����̒n��ɏZ�݁A�s�̕�����`�����̂��n�܂�炵���A���Ȃǂ��c�����r�炷�̂�h���A�L����F����̂��Ƃ����B������̂́A���w���̒j�̎q�������A�悭����Ȃ��́i�ƌ������Ꮈ�炾���j���}�W���ɂ���Ă���Ȃ��E�E�E�Ƃ������ƁB�u���y�̓`���|�\����낤�I�v�Ƃ̋����ӎu�������Ă̂��Ƃł͂���܂��B�u��炳��Ă���v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�ł��A����͂����A�u���v���̂Ȃ̂��B�����ɕ�炷�ȏ�A�݂�ȁu���v�̂ł���B

�@�x�͓��R�ɒ����ƁA���傤�ǁA���~�ɍs����u���v�̗\�s���K���s���Ă���Ƃ������ƂŁA�����Ă��炢�ɂ������B�y�n�̒��w���i�j�q�j���A��X�p���Łi�p������āj������̂ŁA���̖ʂ����Ԃ������N��擪�ɂ��āA���������ʂ����q�ɍ��킹�A���������ʕ������̂��B�Ȃ�ł��A���Ƃ̗��l�����̒n��ɏZ�݁A�s�̕�����`�����̂��n�܂�炵���A���Ȃǂ��c�����r�炷�̂�h���A�L����F����̂��Ƃ����B������̂́A���w���̒j�̎q�������A�悭����Ȃ��́i�ƌ������Ꮈ�炾���j���}�W���ɂ���Ă���Ȃ��E�E�E�Ƃ������ƁB�u���y�̓`���|�\����낤�I�v�Ƃ̋����ӎu�������Ă̂��Ƃł͂���܂��B�u��炳��Ă���v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�ł��A����͂����A�u���v���̂Ȃ̂��B�����ɕ�炷�ȏ�A�݂�ȁu���v�̂ł���B

�@�c�ɂ̕�炵�ɂ́A����ɂƂǂ܂炸�A�u�L�������킹�ʂ��v�̂悤�Ȃ��̂������āA���ꂪ�A�s�s���Ɍ�����悤�ȁu�����Ӗ��ł̎��R�v����������͂ɂȂ��Ă���悤�Ɋ�����B���������A���������ɍ�p����A�ω���i����ے肷��͂ɂȂ�\��������̂��낤���E�E�E�B

�@

�W���ځi�썪���O���j

�����{���U���s���H

�@����A�����A����肾������ł��B�ł��A�܂������A���c�}���i�C�E�E�E�Ǝ����\�߂Ă�����A���{�Ái���c���̎�O�j����A�V�h���́A�r�܂��̂�ʂ��āA������̘U���܂ōs���d�Ԃ��������̂ł��B�ǂ���ʂ�H�@�ƁA������Ƌ����������܂����B���������A�������̂m�搶�́A���~�ʼn��l�̎��Ƃ̑O���ɍs���Ă���͂��E�E�E�O���ŗ��������Ď��ł����ނ����E�E�E�Ƃ��������v�����Ă��܂����̂ł��B�@���āA���R����A���J�E�É��ŏ��p���ŔM�C�ցB�����x�������������A�Ȃ�ƔM�C�ŁA�u���݂܂���A�I�_�ł����ǁE�E�E�v�ƋN�������n���B���ȁA�p�������E�E�E�B

�@���āA���{�Â����荞��ł݂�A���̗�ԁA���ɗ����������Ȃ��s�s�^�x���`�V�[�g�ԗ��B���̓K���K�������A�P�O���Ґ��ł��邱�Ƃ���A�������鍠�́A���Ȃ荬�ݍ����̂��낤�Ɨ\�z���ꂽ�B�d�Ԃ́A���l�̐�A�b��{�A�a�J�A�V�h�A�r�܁A�ԉH�A�ƒ�Ԃ��Ă䂫�A��{���獂����ɓ������B�܂��A��芷�������œs�S������̂́A�m���Ƀ��N���B���̃^�C�v�ŁA����ɗ���d�Ԃ�����Ƃ����ȁB���{�Ô��y�Y�s���Ƃ��E�E�E�B�i�ނ����ނ����A�u��ֈɓ��v�Ƃ����A���˔����c�s���̋}�s�����������Ƃ��A�������ł����H�j

�@

���O���̖�

�@�w�̊ό��ē��͂��łɕ܂��Ă���A�w�O�̖{���ɓ���A�u���ԌQ�n�v�����́A�C�W�����ɂ��A�P�����q���Ō���ł������B�u�����ǂ݂̓_����A�����Ȃ�����!�v�ƌ��������̂��낤�B�܂��C�����͂킩�邪�A�C�����V�C�����B

�@���āA�z�e���ɓ���A�V�����[�����сA���悢��O���̖�ɌJ��o�����E�E�E���Ǝv������A���~�x�݂ŁA�X���܂��Ă���B�₯�ɈÂ������݁E�E�E���������A�������āA�������ݒn����˂��E�E�E�B

�@

�X���ځi�O�������j

��������

�@���́A�m�搶�ɉ����A�߂��ō��h���̂l�搶�܂ň�������o���A���Ȃ�x���܂ň���ł����̂ŁA�����͂������o���B�O�����甐�ł́A�t�P�W�����Ղ��g���ɂ͂�����Ƃ��������Ȃ������Ȃ̂ŁA�����O���w�����ѓd�S�ɏ��A�r���u�ԏ�v�œ������ɏ�芷���āA�t�����o�R�ŋA����𗧂Ă��B���͍��A�����O���w��\�@�������A�u�����ԁv�Ə������d�Ԃ���܂��Ă����B�d�Ԃ��h���ƁA���邪��������������Ȃ�āA�X�e�L���႟����܂����I�@�Ƃ��낪�A������d�Ԃ͕��ʂ̓d�ԁB�ǂ����A���ׂĂ̗�Ԃ�����t���Ȃ킯�ł͖����炵���B�������c�O�B

�@

����̊ό��ē��l

�@�ԏ�w�ŁA�������ɏ�芷���B�������A���Ȃ�҂����Ԃ��������B�w�̖����ē��ɂ́A�u���Ìˋ���P�D�Q�j���A�k�J��V�����ŎU��v�ȂǂƂ���B���������A�d�Ԃɏ���Ă���ʼn^�����ĂȂ��ȁB���������́A���Ȃ�̃J�����[��ێ悵�����E�E�E������ƕ��������B�@�Ƃ����m���ŁA�Ȃ�ƂȂ������n�߂�B�������A���̏��������B����Ȃ��ƂȂ�A����̃P�`�Ȗ{���ŁA���ԌQ�n���Ă����悩�����B�ԏ�̒��i�������́A��ԁX�̒��j������Ă݂邪�A�{������������Ȃ��B�P�T���قǂ�������Ƃ���ŁA�i�q�̑�ԁX�w���B�����ŁA�ό��K�C�h�}�b�v����ɓ���邱�Ƃ��ł����B���Ìˋ��̑��ɂ��A�����ߓ����Ƃ����̂������āA������������Ƌ������N�����B��������������A������q���Ɗr�ׂĂ݂Ȃ�����B

�@���Ìˋ��́A���̐悷���������̂ŁA�����s���Ă݂�B��������B����ȓc�ɂ̒����݂̂��������ɁA����ȑf���炵���k�J������Ȃ�āB�ߔN�ł����炵���傫���ăL���C�ŋߑ�I�ȋ����A�k�J�ɂ������Ă���B���̋��̂Ȃ��قǂɗ����A�i�F�����Ă����Ƃ��A���̂�������͘b�������Ă����̂������B��������́A����̃x���`�Ɋό��p���t���b�g����ׁA�l���ʂ�ƕ߂܂��Ă͊ό��ē������邱�ƂƂƂ��Ă���悤�������B�����̊ό��ۂ̕��Ȃ̂��A���H��W�̕��Ȃ̂��E�E�E�Ƃɂ����e�ȕ��ŁA�o�X��d�Ԃ̎��Ԃ��܂߂āA���낢��Ȃ��Ƃ��������Ă�������B���̌��ʁA�o�X�ōs�����肾���������ߓ����܂ŁA�����čs�����Ƃɂ����B�o�X�����Ȃ��̂ŁA�҂��͕��������������ƁA��������͎咣����̂������B�����l�Ȃ�P���Ԓ��x�ŕ�����Ƃ������ƂŁA���傤�Ǘǂ��Ǝv�����̂����E�E�E

�@

�����藈��o�X�̋��|

�@�ߓ����܂ł̓��́A�P���Ȓ��߂̓c�ɓ��ł���A�Ȃɂ���u���v�Ɓu���A�v���S�������̂��炩�����B���������o�������A�v���Ԃ�̑S�g��������Ԃ��A�s���Ȃ悤�ȁA�u���Ȃ悤�ȁE�E�E�B�܁A���������̂�т�ƁA�x�x�ݕ����čs���B�������A�r���Ńo�X���H������n�߂����납��A�ۋC�ɂ͂��Ă����Ȃ��Ȃ����B�o�X��ɏ����Ă���o�X�ʉߎ����܂ŁA���܂莞�Ԃ��Ȃ��̂��B�����ĊŔɂ́A�u�����ߓ������̐�Q�D�Q�j���v�ȂǂƏ����Ă���B����Ⴑ�̂܂ܕ����Ă���A�o�X�ɔ�����邼�B���������A�o�X��҂�葁���Ƃ������Ƃŕ����n�߂��킯�ł���B����Ńo�X�ɔ����ꂽ��I���V�����Ȃ��B�܁A���ʂȂ炱���Ńo�X��҂��Ƃ�I������낤�ȁB�ł��A���̓o�X�Ƃ̏�����I��ł��܂��B(^_^;

�@

���V�R�N�[���[�ɏ�����̖����B

�@�����ł����H�@�����܂�����A�������B�P�O�����炢�o�X��葁���������ȁH�@�����ߓ�����т́A������Ƃ������R�����ɂȂ��Ă��āA���������ȓ��킢�B�܁A�݂�ȎԂŗ��Ă���킯���B�@�A�^�}�ɗ����̂́A���̌����̒��ɂ������ē��̗��ĎD�B�u�ߓ������@�������̂�т�Q�O�O���v�@�Ə����Ă���B�����A�U�X�����Ă������ɁA����ɏ�����Q�O�O���������Ă��E�E�E�B�@�Ƃ͌����A�������̃z�e�����̂ɁA�ߓ����̗������́A���ɉ��K�B�K�͂͑S�R�������Ȃ���A����Ȃ�ɖ�������ߓ����������B�Όn�͑S���Ȃ��̂ŁA���̓_�͂�����Ǝc�O���������A�Ƃɂ��������������ŁA���ׂĂ��������B

�@���̏ߓ����̐�ɁA���Ȃ�̑����́A���̑������炵���̂����A�o�X���g�����ړ��ł͂�����Ƃ�����A�f�O�B������ƐS���c���A�A��̃o�X�ɏ��B�Q�O���ȏ������̂����E�E�E���̕��̋���������ė����Ȃ��A�ƁA������Ɗ����I

�@

�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�Ƃɖ߂��Ă܂���܂����B�Ȃ��炭���t�����������������肪�Ƃ��������܂����B

�@

�E�E�E�헤���c

�@

�Ă̗��s�L�̃I�}�P�ł��B�@�Ō�ɂP�������c���Ă����t�P�W�����Ղł����A�L���������X���P�O���i�����I�j�܂łƂ������ƂŁA�̈�Ց�x�𗘗p���ăv�`���s�B������Ɠ܂�C�ɂȂ�܂����A�Ƃ肠�����o���B

�����K�I�@�Q�K���ĕ��ʎ�

�����K�I�@�Q�K���ĕ��ʎ�

�@�����W�F�P�U�̏��c�s���ʗ�Ԃ́A�u�Q�K���ĕ��ʎԘA���v�ƁA�����\�ɍڂ��Ă��܂��B������Ƌ�������܂��ˁH�@�����ڂ��ȁH�@�^�����肩�ȁE�E�E�Ǝv���đ҂��Ă�����A�Ȃ�Ɛ擪�ԗ��B�Q�Ăăz�[���𑖂�܂��B���̂P�S���́A���ׂĒʋΌ^�x���`�V�[�g�ł������A���̐擪�Ԃ����͕ʐ��E�B�܂�ŐV�����̂悤�ȁA���R��E�Q��̃{�b�N�X�V�[�g�i�Q�K�Ȃ����ˁB�P�K�͂Q�Q��j�ŁA���ɉ��K�I�@���������ʐ^���E�E�E�Ǝv������A�o�b�e���[��B����ĂĐ��ˉw�̃L���X�N�Ŕ�������݂܂����B������A�����̎ʐ^�͂���܂��A�z���g�ɍ��ȃJ���W�ł��B�@����ɁA���̎ԗ��̗ǂ��Ƃ���́A�q������Ă��Ȃ����ƁB�P�������ʐ��E�Ȃ��̂ł�����A�Ȃ��ʗ����ł����ꂻ���Ȋ����������ł��傤�ˁB�݂�Ȕ����Ă��܂��܂��B(^o^)�@�݂Ȃ���A�@���������A�������Ă݂Ă��������B�������������Ă����A����ɏ��Ȃ���͂���܂���B(^o^)�@���Ȃ݂ɁA���d�Ԃ́A�����V�F�O�X�̏��s���́A������Ԍ��ɘA������Ă��܂��B

�@

���V���̓����́A�����d�S�B

�@���˂ŏ��p���A���w��̑��P�ō~��܂��B������������d�S�ŁA�헤���c�֍s�����Ƃ�����ł��B�����d�S�́A�܂��A���R�d�S��z������Ηǂ��ł��傤�B�P���A�P���Ґ��A�����}���J�[�ƁA�S���}�j�A���Ђ�����ɂ͏\���ȏ����𑵂��Ă��܂��B�d�Ԃ́A�����̉ƕ��݂̌���������悤�ɐi�݂܂��B�r���A���˂ɂȂ�Ƃ��낪����̂ł����A�����ȂX�S�C�ł��B�����ɉ��̃K�[�h���Ȃ��A���H��������ʂ��Ă��銴���ł��B�������ɁA���Ȃ菙�s���Ēʉ߂��܂������A����ł��ԗ��͍��E�ɗh��A���Ȃ�̃X�������y���߂܂��B�@�܁A�ԗ��͓V���̓������쏊�̂��̂ł������A�S����Ђ́A�����O���[�v�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�@

���n�������̎p�����ǂ��B

���n�������̎p�����ǂ��B

�@��k���c�w���~���ƁA�Ȃ������D���ɏ��N���R�l�B�S�������ۂ��X�q�����Ԃ��Ă��܂����A���͂����炩�Ɋw�����ł��B������Ƙb���Ă݂�ƁE�E�E����ς�E��̌��w�K�I�@�����ƓS���D���ȏ��N�����Ȃ낤�ȁB�C�C�ȁA����ȂƂ���ő̌������Ă��炦��Ȃ�āE�E�E�E�`�̕�����A���Ƃ��Γ����S���ɗ��ݍ���ł��A�ǂ��݂Ă��f�����ȁB�����������d�S�A�n��ɖ������Ă�ȁB�E�E�E����ɂ��Ă��A�u���A���w�Z�̐搶�Ȃ�B�v�ƌ������̌��t��f���ɐM�����݁i����A�ʂɃE�\����Ȃ�����C�C��ł��P�h�j�C�����ɂ��낢��b���Ă���A�ʐ^�܂Ŏ�点�Ă���āA������A�Ȃ��Ȃ��C�C��炾�����ȁ`�B

�@

������̃e�[�}

�@��k���c�w�i�����d�S�j�̂����ƂȂ�ɁA�헤���c�w�i�i�q���S���j������A���̉��Ɋό��ē���������܂����B�����ŁA����̃e�[�}����邱�Ƃɂ��܂��B�P���P�O�O�O�~�B�ȑO����A��x����Ă݂����Ǝv���Ă����̂ł��B�ǂꂭ�炢�g���郂�m���A�{���Ɍ��ʂ͂���̂��A�o�b�e���[�́A�ǂꂭ�炢���̂��E�E�E�B�����A����̃e�[�}�Ƃ́A�u�d���A�V�X�g���]�ԏ��̌��I�v�@�����ɂ��A��Q�O�j�����̃o�b�e���[�𓋍ڂ��Ă���A�A�V�X�g���~�����������A��ւ��Ďg����Ƃ̂��ƁB������グ��A����Ԃ��̂����n�߂��A��D�̎��]�ԓ��a�I

�@

��������E�E�E���X�@�~�̕�

��������E�E�E���X�@�~�̕�

�@�P�`�Ȏ��́A���n�ł͓��R�̂��Ƃ��A�d���A�V�X�g�n�e�e�ł����A�R�i�̕ϑ��t���Ȃ̂ŁA�ӊO�ɉ��K�ł��B�܂��A�L���ȏ�����E�i����́A������̃��f���ł���A���X�@�~�̕�ɍs���܂��B��x�o�Ƃ��Ȃ�����A�v���Ƃ��낪�����Ċґ������Ƃ����o���̎�����ŁA���ˌ����ɂ����A����{�j�̕Ҏ[���ŗ͂������l�ł��B����{�j�ƌ����A���`�o���ߐ�̐킢�œ������ɂ����Ƃ������Ƃɋ^��𓊂������Ă���A�����Ȃ����j���ł���A���ꂾ���ł��A���̏������̌d�Ⴊ�@������Ƃ������̂ł��B(^o^)�@�i���A���`�o�́A���̌�A�嗤�ɓn���ăW���M�X���ƂȂ����̂ł���B�����o���܂����ˁH�j�@�Ƃ��낪�A���̑�ȏ�����̕悪�A���ɕn��Ȃ̂ł��B�E�`�̂���ƕς��Ȃ����炢�Ȃ̂ł��B����ȂɁA�S���I�ɗL���ȏ�����Ȃ̂ɁE�E�E�B���Ȃ݂ɁA�i����̃��f���̕��́A���ϊo���q�@�Ƃ����l�ŁA���̕�͂킩��܂���ł����B�i����ł͂Ȃ��A�o����Ȃ̂ł��ˁB

�@

������Ƒ�X�̕�

�@���O��̐����R�Ƃ����Ƃ���ɁA����Ƒ�X�̕悪����Ƃ������ƂŁA�}�ȎR���o��ōs���Ă݂܂����B����A�d���A�V�X�g�X�S�C������B���ʃo�c�O�������B�M�A���P�ԏd��������ԂŁA�⓹�X�C�X�C�����B����̓C�C�����I�I�@�����܂������R�ɓ������Ă݂�A����Ƃ̕�́A���݉��C���Ƃ������ƂŌ��w�s�B����A�d�����]�Ԃ���Ȃ�������{��܂����A���N���ė����̂ŁA�܂������܂��傤�B(^o^)

�@

���߂��炵�����m

�@�X�������́A�i�`�_�Y���������Œ��H�B�u���킹����v�Ƃ����A�����ƃE�h���Ƃ𗼕����킦��~���胁�j���[�B����ɁA�n��Y�̃R�V�q�J���ɂ�邲�т���t�A�T�[�r�X�ŕt���Ă���A�n�b�L�������ăJ�����[�I�[�o�[�B�@���̒������ŁA�߂��炵�����m���B�o�i�i�s�[�}���Ƃ����A���F���ăo�i�i�̂悤�ɒ����s�[�}���i���̂܂�܁I�j�B�������낢�������̂ŁA�܈�t�P�O�O�~�ōw���B�H�ו��́A�s�[�}���Ɠ��l�Ɏg���Ă��ǂ��A���H�i�T���_�j�ł��ǂ��������ŁE�E�E�B���������߂��炵�����m�����݂₰�ɂ���̂��y�����I

�@

���V�l�p���[����ׂ��B

���V�l�p���[����ׂ��B

�@���āA�ǂ������������E�E�E�B�헤���c�ƌ����A���ˉ���̉B�����Ƃ��ėL���ȁu���R���v�ł��傤���A�E�����s�ōs�������Ƃ����ł���ˁB�ƂȂ�ƁA���āA���āE�E�E�v�Ă��鎄�̖ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�̂��u����̓��v�B�v����ɁA���s�̓��A�艷��A���N�����h�ł��B�@���͕ʂɁA�u���ӂ�D���v�ł͂���܂��A���̗z�C�ɓd�����]�Ԃł�����A�������������Ă��܂���B�ł��E�E�E�������Ⴂ�܂����B����l�̎�ʂ����t���āA��P�O�O�O�~��B�́A�i�g���E�����_����B�܂�͗��_�i�g���E���B���_���i�g���E���Ɨ��_�𒆘a������Ƃł��郄�c�ł��ȁBNa2SO4�Ƃ������܂��B�k���k�����ĂāA���s���B�ł��I�V���C�́A��ɂ͗����A�ڂ����ΐ��ʂɔ��˂���z���L���L���A���ɂ͗��ꗎ���鐅���A�����Ď��ܕ���������g�t�̗t�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�Ȃ��Ȃ����K�B

�@���C����o���Ƃ���ɁA���̂悤�ɑ�L�Ԃ�����܂����B���r�[���T�T�O�~�B���Ԃ���E�E�E�ł͂������܂����A���C�オ��Ƀr�[�������܂Ȃ��႟�A����Ɏ���i�ǂ����H�j�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�����̎��B(^o^)�@�Ƃ��낪���������ƂɁA�����Ȃ�n�܂��Ă��܂����̂ł��B�J���I�P�ł���B�����̒��Ԃł����B��L�Ԃɂ́A�l�Ȃ�ĂT�`�U�l�������Ȃ���ł���B����Ȓ��ʼn̂��܂���A�I�W�C�T�}��I�o�A�T�}�E�E�E�B���₢��A�l���Ă݂�ΐ펞���A�U�X��J���ē��{���x���Ă�������ł������܂��B�V�キ�炢�A�������Ċy�����߂����Ă��������܂��傤�B���������͗��l�B����ȂƂ���ł���Ȃ��Ƃ����Ă���ꍇ���႟�������܂���̂ŁA�������ƃr�[�������݊����ďo���ł��B

�@

![�d�����]��](chari.jpg) ����̒��Ɏ������d�����]��

����̒��Ɏ������d�����]��

�@�헤���c�̒����Ă����̂́A�v����̎x���ɂ����闢��ƌ�����̍����_�ɂ���A���̂Q�{�̐삪���J�̊ԁA�܂�u��v�ɂ����鍂��ɍL�����Ă��܂��B������A���̒��S��ʂ��Ă��铹���A���ɐ܂�Ă������A�E�ɐ܂�Ă������Ȃ̂ł��B�܂��ɍ�̒��B�\���₾�̉���ˍ₾�́A�R�����肰�Ȗ������A���킢�̂���₪�����Ɍ����܂��B�����Ȃ�ƁA�d�����]�Ԃ͋����ł��B�ȂA�����̋r�͂����̂����������Ȃ����悤�ȋC�����܂��B�z���g�A�⓹�Ȃ�ċ�ɂȂ�܂���B�ł��A��͂�ԑ̂��d���͓̂�_�B�����]������̂ɁA������ƑO�ւ������グ�āE�E�E�Ȃ�Ă����킯�ɂ͂����܂���B�o�C�N�݂����ɁA�����݂ɐ�Ԃ������Ȃ���A������ς��Ă����܂��B�@�ł��A���̎��]�Ԃ͂��Ȃ�Â��^�C�v�ł���A�ŋ߂̓d���A�V�X�g���]�Ԃ́A�d�ʂ��y���Ȃ�A�o�b�e���[�̎������ǂ��Ȃ�A����Ɏc�ʕ\���܂ł��Ă����肷��炵���ł��B�@�����ސE���邱��ɂ́A�����Ɛ��\���ǂ��Ȃ�ł��傤�B��������A���̑ސE��̖��A�u�U�O�ɂ��Ď��]�ԂőS��������E�E�E�v�@�Ƃ����̂��A�܂�����s�\�ł͂Ȃ��Ȃ邩������܂���B

�@

�@�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�d�����]�Ԃ����\��������ł����B�A��́A���˂���̓d�Ԃ��ʋΌ^�x���`�V�[�g�ł��������߁A�S������������邱�ƂȂ��A�W�X�ƋA��܂����Ƃ����B�i^��^�j

�@

![���]��](matue.jpg)