「観光地化」の罪を思い知る旅・・・ペルー

ペルーと言えば、まさに地球の裏側・・・いや実に遠い・・・。昼過ぎに成田を飛び立った私たちは、ロスアンジェルス、リマで乗り継ぎ、なんと翌々日の昼過ぎにクスコに到着した。まさに丸々2日間かけて到着したわけである。・・・とは言うものの、実は時差と乗り継ぎのロスタイムがあるので、実質飛行機に乗っている時間は、まる1日程度だった。

ペルーと言えば、まさに地球の裏側・・・いや実に遠い・・・。昼過ぎに成田を飛び立った私たちは、ロスアンジェルス、リマで乗り継ぎ、なんと翌々日の昼過ぎにクスコに到着した。まさに丸々2日間かけて到着したわけである。・・・とは言うものの、実は時差と乗り継ぎのロスタイムがあるので、実質飛行機に乗っている時間は、まる1日程度だった。

アンデスの高地にある都市「クスコ」の標高は3360m。富士山頂なみである。飛行機を降りたとたんに、心なしか空気の薄さを感じる。ただ歩いているだけでも、深呼吸をしたくなる。階段を上がろうもんなら、もう「ヒーヒーフー」という、マラソンのような呼吸をしなければならなくなる。おまけにこっちは、時差ボケ&睡眠不足なのだ。その日は、食事に出た程度で、そのまま寝てしまった。ところが・・・恐怖は夜半すぎに襲ってきた。頭痛&動悸である。夕食で飲んだクスケーニャ(ビール)がいけなかったのだろうか・・・。寝返りをうつだけで、心臓が爆発しそうなほどに高鳴る。アタマが痛くて眠れない。ちょっとウトウトすると、呼吸数が減るためだろうか、また激しい動悸と頭痛で目が覚めてしまう・・・。高山病をあなどってはいけない。本当に死ぬかと思いながら、ベッドの中で深呼吸をしつつ、夜明けを迎えた。その後、頭痛は1日程度で消えたが、動悸はなかなか治まらず、かなり寝苦しい夜が数日続いたのだった。

クスコの町には、三つ編みに山高帽にフレアースカート姿の、いかにも「インディヘナ」という出で立ちのおばさん(略して「ヘナ婆(ばあ)」としておこう)がたくさんいた。セーターや民芸品、あるいはお菓子などの行商である。日本では「インディオ」という言い方が一般的であるが、これは侮蔑的な意味合いがあるので、使わない方がいいらしい。響きは似ているが、「インディヘナ」というのは、インディオとは全く語源が違う。日本の教科書も、そのうち「インディヘナ」という表記に直されるかもしれない。・・・それにしても、こうして行商をしているのは、なぜか女性である。ヘナ婆(ばあ)、ヘナ姉(ねえ)ばかりで、ヘナ爺(じい)や、ましてヘナ兄(にい)の姿は、ほとんど見られなかった。役割分担がハッキリしているのだろうか・・・。やっぱり、農業に従事する方が重労働で、行商の方が、女、子供、年寄りにも出来る仕事ということなのだろうか。

クスコの町には、三つ編みに山高帽にフレアースカート姿の、いかにも「インディヘナ」という出で立ちのおばさん(略して「ヘナ婆(ばあ)」としておこう)がたくさんいた。セーターや民芸品、あるいはお菓子などの行商である。日本では「インディオ」という言い方が一般的であるが、これは侮蔑的な意味合いがあるので、使わない方がいいらしい。響きは似ているが、「インディヘナ」というのは、インディオとは全く語源が違う。日本の教科書も、そのうち「インディヘナ」という表記に直されるかもしれない。・・・それにしても、こうして行商をしているのは、なぜか女性である。ヘナ婆(ばあ)、ヘナ姉(ねえ)ばかりで、ヘナ爺(じい)や、ましてヘナ兄(にい)の姿は、ほとんど見られなかった。役割分担がハッキリしているのだろうか・・・。やっぱり、農業に従事する方が重労働で、行商の方が、女、子供、年寄りにも出来る仕事ということなのだろうか。

さて、海外へ来て最も楽しいのは「買い物」である。特に、定価のないような場所での買い物は、一種のスリルが味わえる。たとえば、クスコのメルカド(マーケット=市場)で、Tシャツ1枚の値段を聞いてみると、「7ソル」(350円)と言ってきた。それでも日本に較べれば十分安いので、言い値で買ってもいいのだが、それではつまらない。こういう場合、たとえば「5ソルなら買ってもいいな。」と思ったら、「3ソル」というような、それより安い値段を持ちかけるのが鉄則である。でも、根が正直(?)な私は、つい「5ソル」と、そのまんま言ってしまうのだった。するとむこうは、「6.5ソル」と言ってくる。私は「6ソル」と譲歩した。相手はうなずいた。まぁこんなもんだろうと思ったのだが、実はこのおばさん、かなりシタタカだったのだ。旅行し始めの頃には、細かいコインの持ち合わせがない。私は10ソル紙幣で支払ったのだが、お釣りがちゃっかり「3.5ソル」しかないのだ。「あと0.5ソルよこせ。」なんていうスペイン語を知る由もない。つい気弱になり、「まぁいいや・・・」と諦めてしまう私に、笑顔で「グラシアス!(ありがとう)」と言ってくる「ヘナ婆」の憎たらしいこと・・・。

チチカカ湖畔の町「プーノ」で、ホテルの近くにいた行商のヘナ婆は、さらにシタタカであった。同行した友達がセーターの値段を聞くと、ヘナ婆は初め60ソル(約3000円)と言ってきた。いつものパターンだと、これは50ソル位で商談成立かな・・・と思われたが、ここで思わぬ味方が現れる。なんとホテルから様子を見ていたスペイン系のおじさんが、突然日本語で、「タカイタカイニジュウハチクライ」とアドバイスをしてくれたのである。これを聞いた友達は一気に強気になり、「30ソル。30ソルじゃなきゃ買わない。」と態度を硬化させた。もちろんヘナ婆は、この日本語アドバイスを理解していない。ヘナ婆は、かなりしつこく、「アルパカ100%」とか「肌触りがどうのこうの」とか言っていたが、こっちの態度がハッキリしているので、仕方なく30ソルで商談成立となった。やはり、こちらの態度(というか自信)で、相手も折れるものなのだと実感した。ところが、敵もさるもの・・・渡した50ソル紙幣に対して、「お釣りがないからとってくる。」と言い残して、一目散に駆けていってしまった。「このオバサン、このまま戻って来ないんじゃないの?」という不安もあったが、なにしろ膨大な数のセーターを詰め込んだ風呂敷包みを、その場に置いたままだったので、「まさか、商品を置いたまま逃げはしないだろう・・・」とタカをくくっていた。ところが案の定、5分待ってもヘナ婆は現れない。そのうち、私たちが参加するツアー会社の迎えの車が来てしまった。車の中には、他のツアー客が待っている。彼らを待たせるのは申し訳ない。「こうなることを見込んだ作戦かぁ?」という感じである。でも、ここであきらめるのはシャクである。ツアー客には申し訳ないが、さらにヘナ婆が現れるのを待つ。さらに5分くらいは待っただろうか。ヘナ婆は、息を切らして現れた。ところが、渡されたお釣りは、いかにも細かい硬貨をかき集めたような感じで、合わせて10ソルしかない。お釣りは、20ソルのはずだ。私には、すべて作戦行動のように思えた。ツアーのガイドも、「それは通用しないよ、ばあさん!」というようなことを言ってくれたが、ヘナ婆は、「これしか集められなかった。」を繰り返す。もうこれ以上、ツアーの同行者を待たせるわけにはいかない。仕方なく、足りない10ソル分を品物でもらうということで解決したが、もらったものは、子供用の安っぽい帽子であり、結論として「まんまとしてやられた・・・」という感じであった。

チチカカ湖畔の町「プーノ」で、ホテルの近くにいた行商のヘナ婆は、さらにシタタカであった。同行した友達がセーターの値段を聞くと、ヘナ婆は初め60ソル(約3000円)と言ってきた。いつものパターンだと、これは50ソル位で商談成立かな・・・と思われたが、ここで思わぬ味方が現れる。なんとホテルから様子を見ていたスペイン系のおじさんが、突然日本語で、「タカイタカイニジュウハチクライ」とアドバイスをしてくれたのである。これを聞いた友達は一気に強気になり、「30ソル。30ソルじゃなきゃ買わない。」と態度を硬化させた。もちろんヘナ婆は、この日本語アドバイスを理解していない。ヘナ婆は、かなりしつこく、「アルパカ100%」とか「肌触りがどうのこうの」とか言っていたが、こっちの態度がハッキリしているので、仕方なく30ソルで商談成立となった。やはり、こちらの態度(というか自信)で、相手も折れるものなのだと実感した。ところが、敵もさるもの・・・渡した50ソル紙幣に対して、「お釣りがないからとってくる。」と言い残して、一目散に駆けていってしまった。「このオバサン、このまま戻って来ないんじゃないの?」という不安もあったが、なにしろ膨大な数のセーターを詰め込んだ風呂敷包みを、その場に置いたままだったので、「まさか、商品を置いたまま逃げはしないだろう・・・」とタカをくくっていた。ところが案の定、5分待ってもヘナ婆は現れない。そのうち、私たちが参加するツアー会社の迎えの車が来てしまった。車の中には、他のツアー客が待っている。彼らを待たせるのは申し訳ない。「こうなることを見込んだ作戦かぁ?」という感じである。でも、ここであきらめるのはシャクである。ツアー客には申し訳ないが、さらにヘナ婆が現れるのを待つ。さらに5分くらいは待っただろうか。ヘナ婆は、息を切らして現れた。ところが、渡されたお釣りは、いかにも細かい硬貨をかき集めたような感じで、合わせて10ソルしかない。お釣りは、20ソルのはずだ。私には、すべて作戦行動のように思えた。ツアーのガイドも、「それは通用しないよ、ばあさん!」というようなことを言ってくれたが、ヘナ婆は、「これしか集められなかった。」を繰り返す。もうこれ以上、ツアーの同行者を待たせるわけにはいかない。仕方なく、足りない10ソル分を品物でもらうということで解決したが、もらったものは、子供用の安っぽい帽子であり、結論として「まんまとしてやられた・・・」という感じであった。

今回の旅行では、ケーナをはじめとするフォルクローレの楽器をオミヤゲに買ってくるというのを、ひとつの目的にしていたので、「サンビーノ楽器」という楽器屋に行ってみた。行ってみれば、楽器屋というよりは民家である。家畜の糞が点在する庭を歩くと、3畳くらいの納屋のような展示室があり、確かに、ケーナやサンポーニャ、チャランゴ等のフォルクローレ楽器が置いてある。店番の少年が、いろいろと演奏して見せてくれた。ケーナを手に取り、値段を聞いてみると、少年はいきなり「セブンティー。ナナジュウソル」と言うのだ。こちらも思わず日本語で、「あなた、日本語うまいねぇ・・・」などと言ってしまった。子供っていうのは、まったく大したもんである。・・・しかし70ソルと言えば、約3500円。ちょっと高いぞ・・・と思っていると、少年は別のものを持ってきた。それは、一見さっきのケーナよりも高級そうに見える、絵の描かれたケーナであった。それを「10ソル」(約500円)だと言う。彼の説明によれば、70ソルの、何も書かれていないケーナは「プロフェッショナル モデル」であるという。なるほど。オミヤゲ用には安い方で十分だ。

今回の旅行では、ケーナをはじめとするフォルクローレの楽器をオミヤゲに買ってくるというのを、ひとつの目的にしていたので、「サンビーノ楽器」という楽器屋に行ってみた。行ってみれば、楽器屋というよりは民家である。家畜の糞が点在する庭を歩くと、3畳くらいの納屋のような展示室があり、確かに、ケーナやサンポーニャ、チャランゴ等のフォルクローレ楽器が置いてある。店番の少年が、いろいろと演奏して見せてくれた。ケーナを手に取り、値段を聞いてみると、少年はいきなり「セブンティー。ナナジュウソル」と言うのだ。こちらも思わず日本語で、「あなた、日本語うまいねぇ・・・」などと言ってしまった。子供っていうのは、まったく大したもんである。・・・しかし70ソルと言えば、約3500円。ちょっと高いぞ・・・と思っていると、少年は別のものを持ってきた。それは、一見さっきのケーナよりも高級そうに見える、絵の描かれたケーナであった。それを「10ソル」(約500円)だと言う。彼の説明によれば、70ソルの、何も書かれていないケーナは「プロフェッショナル モデル」であるという。なるほど。オミヤゲ用には安い方で十分だ。

・・・でも音楽を志す(?)私としては、少々のプライドもあり、オミヤゲ用の他に自分用として、このプロフェッショナルモデルのケーナも購入してしまった。オミヤゲ用のケーナは外観は美しいが、吹いてみると穴の位置がイイカゲンで、一部音程がオカシイところがあった。さらに、後からわかったのだが、このオミヤゲ用のケーナは、どこの観光地の土産物屋でも、5ソル程度で買えるものであった。ということは・・・70ソルのプロフェッショナルモデルも、実は30ソルくらいで買えたに違いない・・・。

・・・でも音楽を志す(?)私としては、少々のプライドもあり、オミヤゲ用の他に自分用として、このプロフェッショナルモデルのケーナも購入してしまった。オミヤゲ用のケーナは外観は美しいが、吹いてみると穴の位置がイイカゲンで、一部音程がオカシイところがあった。さらに、後からわかったのだが、このオミヤゲ用のケーナは、どこの観光地の土産物屋でも、5ソル程度で買えるものであった。ということは・・・70ソルのプロフェッショナルモデルも、実は30ソルくらいで買えたに違いない・・・。

町を歩いていると、日本車の多さに驚かされる。特に、日本の中古車が数多く走っているのには感動した。何で中古車とわかるかというと、元の持ち主の名前がハッキリ書かれたまんまなのだ。「ピップふじもと」と書かれたタクシーにも乗ったし、「OO青果店、電話OO−OOOO」などと、連絡先まで書かれた軽トラが、明らかに野菜ではないものを運んでいたし、「OO幼稚園」と書かれた黄色いバスが、沢山の労働者を乗せて走っていた。恐らく、日本にいた頃よりも、よっぽどハイスピードで、よっぽど重い荷物を載せて、よっぽど長い距離を走り回っているに違いない。まさに「輝かしき第2の人生」である。

町を歩いていると、日本車の多さに驚かされる。特に、日本の中古車が数多く走っているのには感動した。何で中古車とわかるかというと、元の持ち主の名前がハッキリ書かれたまんまなのだ。「ピップふじもと」と書かれたタクシーにも乗ったし、「OO青果店、電話OO−OOOO」などと、連絡先まで書かれた軽トラが、明らかに野菜ではないものを運んでいたし、「OO幼稚園」と書かれた黄色いバスが、沢山の労働者を乗せて走っていた。恐らく、日本にいた頃よりも、よっぽどハイスピードで、よっぽど重い荷物を載せて、よっぽど長い距離を走り回っているに違いない。まさに「輝かしき第2の人生」である。

ペルーと言えば、なんと言っても有名なのが「ナスカの地上絵」である。ここでは、生まれて初めて、小型4人乗りのセスナ機に乗った。コックピットを見ると、それはまさに「マイクロソフト・フライトシミュレーター」の画面と同様であった。計器の意味がわかるだけに、逆に恐怖感は高まる。コンピューターでは、ちょっとイイカゲンな操縦をすると、地面に激突して「あらら・・・」ということになってしまうわけだが、今は実際に乗っているのだから、「あらら・・・」では済まされない。でも、そんな心配は無用であった。やはりプロのパイロットというのは、ウマイものである。リマ空港に向かっている時などは、完全に霧の中であった。右も左も視界ゼロである。高速道路を目隠しして運転しているようなものだ。計器を見ると、どんどん高度を落としているのがわかる。このまま山肌に激突し、アンデスの藻屑と消えるか・・・と思われた瞬間、正面にパッと滑走路が見えてきた。パイロットもスゴイが、計器も大したモンである。

ペルーと言えば、なんと言っても有名なのが「ナスカの地上絵」である。ここでは、生まれて初めて、小型4人乗りのセスナ機に乗った。コックピットを見ると、それはまさに「マイクロソフト・フライトシミュレーター」の画面と同様であった。計器の意味がわかるだけに、逆に恐怖感は高まる。コンピューターでは、ちょっとイイカゲンな操縦をすると、地面に激突して「あらら・・・」ということになってしまうわけだが、今は実際に乗っているのだから、「あらら・・・」では済まされない。でも、そんな心配は無用であった。やはりプロのパイロットというのは、ウマイものである。リマ空港に向かっている時などは、完全に霧の中であった。右も左も視界ゼロである。高速道路を目隠しして運転しているようなものだ。計器を見ると、どんどん高度を落としているのがわかる。このまま山肌に激突し、アンデスの藻屑と消えるか・・・と思われた瞬間、正面にパッと滑走路が見えてきた。パイロットもスゴイが、計器も大したモンである。

地上絵の上空では、かなりムリな旋回をして、右側の客にも、左側の客にも、公平に景色が見られるように配慮する。右に左に体を揺さぶられるために、完全に飛行機酔い状態になり、「もう見なくていいから空港に戻ってくれ。」という客もいるらしい。私も少し不安に思っていたが、いざ乗り込んでみれば、大空を自由に飛び回るその魅力にとりつかれ、もう「ひゃっほぅ〜!!」と叫びたくなるほどであった。調子に乗った私は、一番有名な「コンドル」の地上絵付近を旋回しながら、「あそこにブラスターを落として、ソルを出現させてやる・・・」などと考えていた。(このネタがわかる人は、かなり「ゼビウス」にハマった人ですね。)

ペルーと言って、もうひとつ連想されるのは、「インカ帝国」である。インカ帝国というのは、かなり昔(足利尊氏の頃?)に栄えた国であるにもかかわらず、現代においても超一流として通用するほどの建築技術を持ち、そのくせ、文字・文献の類は無く(というか、残っていない)、車輪を使うことも知らなかったとか・・・。スペイン人の侵略に対して、十分に立ち向かえる軍事力を持ちながら、白人を神の生まれ変わりと信じてしまって戦意を喪失したとか、収穫の季節を迎えて戦うのをやめてしまったために敗北したとか、まぁ、オモシロイというか、ケッタイな民族だったようだ。しかし、その莫大な金銀財宝が、未だ発見されていない・・・それが、アンデス山中のどこかに隠されている・・・というあたりが、またロマンをかきたてる。しかし、インカ帝国の遺跡としてあまりにも有名な「マチュピチュ」は、私にとっては面白い場所ではなかった。「ふむ、写真と同じだ。しかも、ブヨがいて、やだ。」という、いかにもナサケナイ感想しか持たなかった。押し寄せる観光客を、オンボロバスのフル回転で、次々と遺跡に送り込んでくる。広大な遺跡も、人でごったがえしており、インカ帝国のロマンに思いをめぐらせるヒマもない。そう、ここは1級の観光地なのだ。

ペルーと言って、もうひとつ連想されるのは、「インカ帝国」である。インカ帝国というのは、かなり昔(足利尊氏の頃?)に栄えた国であるにもかかわらず、現代においても超一流として通用するほどの建築技術を持ち、そのくせ、文字・文献の類は無く(というか、残っていない)、車輪を使うことも知らなかったとか・・・。スペイン人の侵略に対して、十分に立ち向かえる軍事力を持ちながら、白人を神の生まれ変わりと信じてしまって戦意を喪失したとか、収穫の季節を迎えて戦うのをやめてしまったために敗北したとか、まぁ、オモシロイというか、ケッタイな民族だったようだ。しかし、その莫大な金銀財宝が、未だ発見されていない・・・それが、アンデス山中のどこかに隠されている・・・というあたりが、またロマンをかきたてる。しかし、インカ帝国の遺跡としてあまりにも有名な「マチュピチュ」は、私にとっては面白い場所ではなかった。「ふむ、写真と同じだ。しかも、ブヨがいて、やだ。」という、いかにもナサケナイ感想しか持たなかった。押し寄せる観光客を、オンボロバスのフル回転で、次々と遺跡に送り込んでくる。広大な遺跡も、人でごったがえしており、インカ帝国のロマンに思いをめぐらせるヒマもない。そう、ここは1級の観光地なのだ。

有名な「グッバイボーイ」にも会った。グッバイボーイとは、マチュピチュから下るイロハ坂のようなバス道において、崖をまっすぐに駆け下りることによって、バスがカーブを曲がる度に先回りして現れ、「グッバーイ!」とキレイな声であいさつし、最後にはバスに乗り込んで来て、チップをもらうという少年たち。確かに、最初に始めた少年は賢いと思う。観光客達も、「ほら、またいるよ。」「ああ、間に合った。」などと、飽きずに坂を下りることができたし、実際この少年達の運動量はモノスゴイと思われるので、多少のチップは、得てもいいかもしれない。しかし、チップというのは強要するものではない。まるで「なんで?なんでくれないの?」とばかりに、客の胸元に手を突き出しながらバスの客席を巡る姿は、イヤラシイとしか言いようがなかった。

有名な「グッバイボーイ」にも会った。グッバイボーイとは、マチュピチュから下るイロハ坂のようなバス道において、崖をまっすぐに駆け下りることによって、バスがカーブを曲がる度に先回りして現れ、「グッバーイ!」とキレイな声であいさつし、最後にはバスに乗り込んで来て、チップをもらうという少年たち。確かに、最初に始めた少年は賢いと思う。観光客達も、「ほら、またいるよ。」「ああ、間に合った。」などと、飽きずに坂を下りることができたし、実際この少年達の運動量はモノスゴイと思われるので、多少のチップは、得てもいいかもしれない。しかし、チップというのは強要するものではない。まるで「なんで?なんでくれないの?」とばかりに、客の胸元に手を突き出しながらバスの客席を巡る姿は、イヤラシイとしか言いようがなかった。

むしろ感動したのは、マチュピチュのホテルに雇われて物資を運んでいる、現地のシェルパたちの姿である。薄っぺらなビーチサンダルのようなものを履き、巨大な荷物を持って、急なジャリ道を上り下りするシェルパのホコリだらけの足は、本当に力強かった。ところが、呆れた白人のオバサンが、このシェルパたちを呼び止め、並ばせ、自分も一緒に入って、記念写真を撮るのだ。その間、狭い山道の通行は止まり、たちまちシェルパや観光客で渋滞する。まったく、「他人のメイワク考えず・・・」である。どうせ、高額のチップを握らせるのだろう。シェルパも、荷物運んで苦労するより、写真撮られて金をもらう方がいいに決まっている。こうして、現地の人たちは「観光化」されていくのだ。

クスコからプーノまでは、通称「高原列車」に11時間揺られて移動する。まさに「揺られて」という表現が適切であった。揺れと言っても、横揺れではなく、縦揺れである。レールの凹凸に合わせて、10両近い列車全体が、ドルフィンのごとくリズミカルに、上下に波打つのである。浮いている時は「フワッ」とした心地よさがあるが、そのあと、地面に叩きつけられる時は、車輪のサスペンションと座席のスプリングが完全に縮んでも、ショックを吸収できない。そんな環境で、昼食が運ばれてくるのだから、食べるのも必死である。しかし、運んでくるウェイターは、何の苦もなく、こぼしもせずに運んでくるのだから、熟練というのはあなどれない。車窓からは、雪をかぶった6000m級の山が見える。しかし、しばらく走ると、いつのまにか見渡す限りの平原が広がり、地平線が見えたりもする。地平線ですよ、地平線!。標高4000mを越える山岳地帯を走っているんですよ。富士山より高いんですよ。それで、地平線が見渡せるっていうんだから、アンデス山脈の規模は並じゃない。

クスコからプーノまでは、通称「高原列車」に11時間揺られて移動する。まさに「揺られて」という表現が適切であった。揺れと言っても、横揺れではなく、縦揺れである。レールの凹凸に合わせて、10両近い列車全体が、ドルフィンのごとくリズミカルに、上下に波打つのである。浮いている時は「フワッ」とした心地よさがあるが、そのあと、地面に叩きつけられる時は、車輪のサスペンションと座席のスプリングが完全に縮んでも、ショックを吸収できない。そんな環境で、昼食が運ばれてくるのだから、食べるのも必死である。しかし、運んでくるウェイターは、何の苦もなく、こぼしもせずに運んでくるのだから、熟練というのはあなどれない。車窓からは、雪をかぶった6000m級の山が見える。しかし、しばらく走ると、いつのまにか見渡す限りの平原が広がり、地平線が見えたりもする。地平線ですよ、地平線!。標高4000mを越える山岳地帯を走っているんですよ。富士山より高いんですよ。それで、地平線が見渡せるっていうんだから、アンデス山脈の規模は並じゃない。

チチカカ湖では、ぜひともアマンタニ島に滞在したい・・・と思っていた。アマンタニ島は、プーノから船で4時間ほど。チチカカ湖に浮かぶ島だが、ホテルなどは無く、ツアー会社と契約している民家に泊めてもらうことになる。電気もないし、贅沢なサービスは期待できないが、自家製の野菜などを使って、質素ながら心のこもったもてなしをしてくれるに違いない・・・とまぁ、ガイドブックにはそんなふうに書いてあったわけだ。ツアー会社の人も、「ノーポリス、ノードッグ・・・」と連発していた。警察もなければ犬もいらない。でも、アマンタニの人はみんないい人だから、何の問題も起こらない・・・というわけだ。期待はどんどん膨らんでいく。ところが・・・このアマンタニでは、いろいろとイヤな体験をさせてもらうことになるのだった。

チチカカ湖では、ぜひともアマンタニ島に滞在したい・・・と思っていた。アマンタニ島は、プーノから船で4時間ほど。チチカカ湖に浮かぶ島だが、ホテルなどは無く、ツアー会社と契約している民家に泊めてもらうことになる。電気もないし、贅沢なサービスは期待できないが、自家製の野菜などを使って、質素ながら心のこもったもてなしをしてくれるに違いない・・・とまぁ、ガイドブックにはそんなふうに書いてあったわけだ。ツアー会社の人も、「ノーポリス、ノードッグ・・・」と連発していた。警察もなければ犬もいらない。でも、アマンタニの人はみんないい人だから、何の問題も起こらない・・・というわけだ。期待はどんどん膨らんでいく。ところが・・・このアマンタニでは、いろいろとイヤな体験をさせてもらうことになるのだった。

チチカカ湖畔の船着き場周辺は、完全に浮き草に覆われていた。「聖なる湖」であるはずなのだが、イメージは「大きな手賀沼」(ちょっとネタがローカル)という感じであった。恐らく、大都会であるプーノの排水が、すべて浄化されることもなく流れ込んでいるために、富栄養化しているのだろう。この状況を見た私は、「チチカカ湖も、もうダメだな・・・」と感じたものである。ところが、やはりチチカカ湖はデカい。船着き場を離れて10分も船を走らせると、浮き草もゴミもなくなり、まるで海のような美しい湖が広がった。「この感じだと、あと50年くらいは大丈夫かな・・・。」と、感想を改めた。

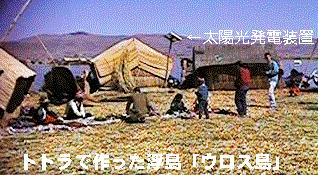

船は、まず「ウロス島」へ立ち寄った。この島は実に不思議で、トトラと呼ばれるアシの仲間の水草を水面に積み重ねて作った、人工の「浮島」なのである。浮島と言っても、大きい島は大きい。教会や学校まであるらしい。我々が立ち寄った島は、トトラ製の家が3〜4軒あるだけの、直径30mくらいの小規模な浮島である。上陸すると、確かに足下がフワフワして頼りない。島の人たちは、風呂敷の上に土産物を並べ、その脇でひっくり返っていたが、観光船が着くと、やおら起きあがって商売を始める。ここで小さなオカリナ型のペンダントを買った。だいぶ値段交渉にも慣れてきたので、かなり安く買うことが出来た。オカリナは、ちゃんと音も出る。穴の押さえ方を工夫すれば、ドからラくらいまでの音を出すことが出来た。私が「ド・・レ・・・ミ・・・ド・・・レ・・・ミ・・・」と、音程を確かめていると、なんとヘナ婆が「サーイーター、サーイーター、チューリープーノー・・・」などと歌い出すではないか。日本人観光客が教えたのだろう。確かに、ドからラまで出れば、「チューリップ」を演奏することが出来る。なるほど・・・。私も日本国民として、「ドードーレーレーミーミーレー」と「日の丸」(これもドからラまで出れば演奏可能)を演奏して見せた。

この島で一番驚いたのは、電気があったことである。浮島だから、当然ながら送電線などはない。発電装置は・・・なんと太陽光なのだ。太陽光発電装置が、島のあちこちに立てられている。島民(ウル族)の伝統的な暮らしとは、あまりにも似合わない装置である。「もしかしたら・・・」私は想像を膨らませた。「もしかしたら、この島は、観光会社が作らせた島なのではないだろうか・・・」

この島で一番驚いたのは、電気があったことである。浮島だから、当然ながら送電線などはない。発電装置は・・・なんと太陽光なのだ。太陽光発電装置が、島のあちこちに立てられている。島民(ウル族)の伝統的な暮らしとは、あまりにも似合わない装置である。「もしかしたら・・・」私は想像を膨らませた。「もしかしたら、この島は、観光会社が作らせた島なのではないだろうか・・・」

・・・ウロス島に、少しずつ観光客が訪れるようになり、目ざとい観光会社は、ウロス島が商売になると判断した。観光会社は、島民と交渉する。「この太陽光発電装置、便利だろう? これをおまえの家にとりつけてやる。そのかわり、ウチの観光会社の船を、いつでも横付け出来るような、観光専用の島を新しく作ってくれ。そこでおまえたちは、観光客相手にみやげ物を売る。みやげ物は、我々が定期的に運んでくるから、それを売ればいい。みやげ物を売った収入は、もちろんおまえたちのものだ。」こうして、チチカカ湖の魚を捕って暮らしていたウル族は、現金を得ることの魔力にとりつかれ、伝統的な暮らしを手放してしまう・・・。まぁ、あくまで想像だが、そうハズレてもいないように思える。

次なる島は、いよいよアマンタニである。船がアマンタニ島に着くと、もうすでに島民は集まっていた。観光会社との契約島民であろう。ガイドがまるで手配師のように、ツアー客を2人グループ、3人グループと分類し、島民をあてがっていく。青いスカートのヘナ婆が、我々のそばに寄ってきた。手配師に確認し、我々を手招きしている。なぜか気に入られたようだ。我々は、このヘナ婆の家の世話になることになり、呼ばれるまま、あとについていった。ところが・・・海岸から続く急傾斜の段々畑を、このヘナ婆は飛ぶように登っていくのだ。70歳も越しているのではないかというくらいの老婆である。こっちは、もう完全に「ヒーヒーフー状態」となり、家畜の糞をよける余裕もない。「高地で暮らす人々は、きっと赤血球が多いんだろうなぁ・・・」などと考えながら、崖をよじのぼった。

我々の案内された部屋は、まさに「納屋」であった。壁は土で出来ており、それを隠すように、壁紙代わりの古新聞がはりつめられていた。両サイドに、これまた土で出来たベッドがあり、毛布が敷いてあった。部屋の中央には、粗末なテーブルが置いてあり、ろうそくが立っていた。ま、一応「ツインルーム」である。南京錠もかけることができた。外へ出て20mほど歩くと、石で出来たホッタテ小屋があり、それはトイレであった。石と石の間に長細い穴があり、その穴の中めがけて排泄するというシステムであった。どうみても、汲み取るための仕組みはない。穴が埋まってきたらどうするのだろう・・・などと、余計な心配をしてしまう。しかし、このトイレ付近からの眺めは素晴らしかった。どこまでも続く青い海・・・いや、海に見えるが、ここは巨大な「湖」である。そして、どこまでも青い空。確かに標高が高い(3800m)だけあって、空はバツグンに青かった。

我々の案内された部屋は、まさに「納屋」であった。壁は土で出来ており、それを隠すように、壁紙代わりの古新聞がはりつめられていた。両サイドに、これまた土で出来たベッドがあり、毛布が敷いてあった。部屋の中央には、粗末なテーブルが置いてあり、ろうそくが立っていた。ま、一応「ツインルーム」である。南京錠もかけることができた。外へ出て20mほど歩くと、石で出来たホッタテ小屋があり、それはトイレであった。石と石の間に長細い穴があり、その穴の中めがけて排泄するというシステムであった。どうみても、汲み取るための仕組みはない。穴が埋まってきたらどうするのだろう・・・などと、余計な心配をしてしまう。しかし、このトイレ付近からの眺めは素晴らしかった。どこまでも続く青い海・・・いや、海に見えるが、ここは巨大な「湖」である。そして、どこまでも青い空。確かに標高が高い(3800m)だけあって、空はバツグンに青かった。

しかし、ここで驚いたのは、我々の「納屋」の奥にある、ここの家族が生活していると思われる「母屋」である。まるっきり近代的な建物なのだ。壁も真っ白で、あたかも「ぱっとサイデリア」でリフォームしたかのような美しさであった。思わず、「我々を納屋に泊めておいて、自分たちは電気もあればガスもあって、夜はシャワーかなんか浴びてるんじゃないの?」などと冗談を言った。しかし考えてみれば、「電気も何もない部屋で、ろうそく1本で・・・」というような島民の暮らしにあこがれて、それが目当てでここへ来ているのだから、文句は言えない。

この家には、男の子と女の子がいた。恐らく、青スカートヘナ婆の孫にあたるのだろう。ヘナっ子たちは、はじめは我々を遠巻きにしていたが、片言のスペイン語で話しかけると、少しずつうちとけてきた。しまいには、笛をふいてくれたり、ウクレレのような楽器を持ち出してきたり・・・けっこう楽しく交流することができた。そうこうしているうちに、食事が運ばれてきた。確かに「自家製の野菜を使った質素ながら心のこもった料理」であった。おいしいとは言えなかったが、めずらしいものを食べさせてもらった。友達が「おいしい。」と言いながら1杯たいらげると、ヘナ婆は、たちまちおかわりを持ってきてくれた。日本でも、田舎の方へ行くと、「たらふく食わせることがモテナシだ。」というような発想があるが、どこでも同じだと思った。

この家には、男の子と女の子がいた。恐らく、青スカートヘナ婆の孫にあたるのだろう。ヘナっ子たちは、はじめは我々を遠巻きにしていたが、片言のスペイン語で話しかけると、少しずつうちとけてきた。しまいには、笛をふいてくれたり、ウクレレのような楽器を持ち出してきたり・・・けっこう楽しく交流することができた。そうこうしているうちに、食事が運ばれてきた。確かに「自家製の野菜を使った質素ながら心のこもった料理」であった。おいしいとは言えなかったが、めずらしいものを食べさせてもらった。友達が「おいしい。」と言いながら1杯たいらげると、ヘナ婆は、たちまちおかわりを持ってきてくれた。日本でも、田舎の方へ行くと、「たらふく食わせることがモテナシだ。」というような発想があるが、どこでも同じだと思った。

夜、見上げた星空も美しかった。なにしろ、空気が澄んでいて明かりがないのだから、キレイなのはあたりまえである。ただこの日、満月であったのが残念だった。月が昇るまでのひととき、星の美しさを楽しんだ。

夜、見上げた星空も美しかった。なにしろ、空気が澄んでいて明かりがないのだから、キレイなのはあたりまえである。ただこの日、満月であったのが残念だった。月が昇るまでのひととき、星の美しさを楽しんだ。

標高が高いので、昼と夜の気温差は大きい。着られるものはすべて着込んで寝たのだが、それでも夜中は寒かった。実は、ここで寝るにあたって、ひとつだけ心配なことがあった。「ムシ」である。いかにも粗末なベッド、清潔とは言い難い毛布・・・とくれば、ノミだのダニだのナンキン虫だの、そういう吸血虫の攻撃は避けられない。でも、夜中にこれだけ寒ければ、ムシの活動も不活発になるだろう・・・と思われた。夜中に、夢の中で、なんとなく足が痒いような気もしたのだが、朝起きてみて足に異常がないことを確認し、安心した。思えばこの時、狡猾なるアマンタニ虫は、すでに私の体に毒素を注入していたのだが、そんなことは知る由もない・・・。

いよいよ、お世話になったヘナ婆や、その家族ともお別れである。ヘナっ子たちとも、記念写真を撮りたかったのだが、朝早く出かけてしまったらしく、会えなかった。ちょっと寂しかった。ヘナっ子にあげるつもりだったフルーツを、ヘナ婆にあげて、一宿一飯のお礼を言った。ヘナ婆も笑顔で受け取ってくれ、とても気持ちよくこの家を後にした。ヘナ婆に案内されて船着き場へ行くと、すでにツアー客たちは、三々五々と集まってきていた。私たちは、お世話になったヘナ婆と記念写真を撮ろうとした。ヘナ婆は、ちょっと遠慮するような素振りを見せたが、我々は、ヘナ婆を誘った。インディヘナが写真を撮られたがらないということは、ガイドブックにも書いてあったが、我々としては、「大丈夫だよ、おばあちゃん、これは記念なんだから、お世話になったおばあちゃんが一緒に入ってくれなくちゃ、記念にならないよ。」と、感謝の気持ちを表したい一心で、ヘナ婆を誘ったのだった。ヘナ婆は、恥ずかしがりつつも、我々の好意を受け、写真に収まってくれた。・・・と思ったのだが・・・この時すでに、我々の意識とヘナ婆の意識とは、全く違っていたのだ。意志の疎通が全く出来ていなかったことに気づいたのは、顔をこわばらせたヘナ婆が差し出す手を見た瞬間であった。

手を差し出す・・・つまり、金を要求しているのだ。「インディヘナの子供が写真を撮られたがるのは、チップが目当てだからそのつもりで・・・」という、ガイドブックの文章がよみがえる。「そうか。そうだったか、ばあちゃん。まぁそれも仕方ないだろう。郷に入れば郷に従え・・・チップを出しましょう。」と、私は1ソル(約50円)を手渡した。決して気分は良くなかったが・・・ところがヘナ婆は、ますます顔をこわばらせ、「シンコ、シンコ」と言うのだった。「シンコ」と言えば「5」を意味する。5ソルもあれば、メルカドでTシャツが買えてしまう。「待ちなよ、ばあちゃん。そりゃぁ暴利だろうが・・・」と、少しイヤな顔をして、とりあえず2ソルを渡す。するとばあちゃん、いよいよコワイ顔をして、力強く手を差し出しながら、「シンコ、シンコ」と繰り返すのだ。ここでケンカしても仕方ない。私は作り笑いを浮かべ、「わかったわかった。」と5ソルを渡した。しかし、ハラワタは煮えくり返っていた。文化の違いを意識しなかった私に落ち度はあるとは言うものの、こちらは感謝と好意でしたことであっただけに、それを裏切られたショックは大きかった。思えば、南アフリカでも同じような思いをした。(南アフリカ編参照)どうやら、現地の人とは、写真を撮らないほうが良さそうである。

手を差し出す・・・つまり、金を要求しているのだ。「インディヘナの子供が写真を撮られたがるのは、チップが目当てだからそのつもりで・・・」という、ガイドブックの文章がよみがえる。「そうか。そうだったか、ばあちゃん。まぁそれも仕方ないだろう。郷に入れば郷に従え・・・チップを出しましょう。」と、私は1ソル(約50円)を手渡した。決して気分は良くなかったが・・・ところがヘナ婆は、ますます顔をこわばらせ、「シンコ、シンコ」と言うのだった。「シンコ」と言えば「5」を意味する。5ソルもあれば、メルカドでTシャツが買えてしまう。「待ちなよ、ばあちゃん。そりゃぁ暴利だろうが・・・」と、少しイヤな顔をして、とりあえず2ソルを渡す。するとばあちゃん、いよいよコワイ顔をして、力強く手を差し出しながら、「シンコ、シンコ」と繰り返すのだ。ここでケンカしても仕方ない。私は作り笑いを浮かべ、「わかったわかった。」と5ソルを渡した。しかし、ハラワタは煮えくり返っていた。文化の違いを意識しなかった私に落ち度はあるとは言うものの、こちらは感謝と好意でしたことであっただけに、それを裏切られたショックは大きかった。思えば、南アフリカでも同じような思いをした。(南アフリカ編参照)どうやら、現地の人とは、写真を撮らないほうが良さそうである。

ヘナ婆たち契約島民は、私たちツアー客を船に導いた後、ツアーガイドのまわりに群がって、さかんに手を出していた。我々を一晩世話したことで、あのヘナ婆は、どれだけの報酬をもらうのだろうか・・・。思えば、「こころのこもったもてなし・・・」だの「アマンタニに悪い人はいない・・・」だの、観光会社の宣伝文句におどらされた私たちが甘かったのかもしれない。アマンタニの人々は、現金収入を得るための手段として、我々を世話しているにすぎない。島民にしてみれば、「平和で静かな島に、よそ者なんて来て欲しくない。」というのが、正直なところではないだろうか。しかし、否応なく観光客はやってくる。「この島は商売になる!」と判断した観光会社は、島民に「ちょっと納屋を貸してやり、何か食わせてやってくれれば、金をやるぞ!」ともちかける。現金を得ることの魔力にとりつかれた島民は、観光会社の言いなりになり、少しずつ、心も変わっていく・・・。私は、あの「ぱっとサイデリアでリフォームしたような母屋」を思った。現金がなければ、こんな島にあんな家は建たないだろう。観光客さえ来なければ・・・あのヘナ婆だって、本当に心のあたたかい人だったのかもしれない。少なくとも、写真に対する代価を求めるような発想は無かったに違いない。我々のような、「素朴な島民の生活」にあこがれる安易な観光客が、逆に島民の素朴な心をぶち壊しているのではないだろうか・・・そんな悲しい気持ちにとらわれた。

次に上陸した「タキーレ島」も、状況は同じだった。いや、もっとヒドイと言えるかもしれない。船着き場からの階段を登っていると、ヘナ娘が、何かハーブのような、爽やかな香りのする草を手渡してくれる。「ううん、いい香りだ・・・」しかし、もう信用できない。何かあるに決まっている。案の定、露骨に手を出してくるヤツもいた。ヒドイのになると、何もなしに、いきなり手を出してくる。「あのねぇ、あなたは私に何をしてくれたの? お金っていうのはね、何もしないでもらえるもんじゃないんだよ。」などと説教したくなる。この島では、ヘナガキたちによる執拗な「カラメーロ攻撃」が炸裂していた。カラメーロとは、アメのことらしい。ガイドブックにも、「観光客が与えるアメが原因で、島には虫歯の子供が増えており、問題になっている。」と書いてあった。なるほど・・・。しかし実際には、何も考えない白人観光客などが、アメだのコーラだのを平気で与えていた。ヘナガキも、ひとつのお菓子を食い終わると、すぐにまた次の観光客の周囲をうろついて、臆面もなく手を出す。「カラメーロー」という声を聞くと、殴りたくなった。「旅行会社におどらされるな。観光客に惑わされるな。虫歯になるぞ。人生見誤るぞ。」などと説教したくても、言葉は通じない。もう少し年上の、ヘナ娘・ヘナ息子たちは、さすがにタダで手を出すわけにもいかず、自分たちで作ったらしい小さな民芸品を手に、観光客の周囲をうろついていた。私のそばにもピンクのスカートのヘナ娘が近づいてきた。私は、ムナシい気持ちに襲われていたので、つい語気を強めて、「プーヤオ」(不要=中国語)と追い払ってしまった。いや、別に中国人のふりをしたわけではない。中国語の方が感情を伝えやすかったのだ。

広場で、ずっと子供達の様子を見ていたのだが、子供達もいろいろである。まったく遠慮することなく、観光客から金やモノをせびる、品の悪いヘナガキもいるし、商売なんてそっちのけで観光客と交流し、いつのまにか一緒にボールを蹴ったりコマを回したりしているヘナ息子たちもいるし、商売上手で、自然に観光客の中に入って、自分の商品を売り込むヘナ娘もいるし、そうやって興味を示した観光客のそばにかけより、自分の商品を売り込んでいく、「お客横取りちゃっかりタイプ」のヘナ娘もいる。そして、私が追い払ったピンクスカートのヘナ娘はというと・・・引っ込み思案で、いつも外側にいて、全然自分の商品を見てもらえないようなタイプであったのだ。そして、商売よりも、ヘナ息子たちにまじってボールを蹴っていたい・・・のかと思うと、これも遠慮がちだから、ボールを追いかけるものの、全然蹴るには至らない・・・。ずっと見ていて、私は思った。「なんだ、あの子、イイヤツじゃん!」私は、さっき厳しく追い払ったことを後悔した。こんど近くに来たら、絶対何か買ってあげようと心に決めたのだった。ところが、このピンクスカートのヘナ娘は、絶対に私のそばには来なかった。近くの客に商品を見せていても、私の姿をチラと見ると、行ってしまうのだった。「ううむ、さっきは、ちょっとイジワルしすぎたかな・・・」と、私は反省した。 船が出る時刻となり、船着き場に移動するために歩き始めると、道の脇の、家の戸口のところに、そのピンクスカートのヘナ娘がいた。彼女は、戸口に隠れるようにしながら、あきらかに私を見ていた。私はちょっと辛かった。「ごめんよ。悪かったよ。言い過ぎたよ。だからそんな目で見るなよ。」と言いたかったが、なにしろ言葉が通じないのでどうしようもない。後ろ髪を引かれる思いで、タキーレ島を後にした。

広場で、ずっと子供達の様子を見ていたのだが、子供達もいろいろである。まったく遠慮することなく、観光客から金やモノをせびる、品の悪いヘナガキもいるし、商売なんてそっちのけで観光客と交流し、いつのまにか一緒にボールを蹴ったりコマを回したりしているヘナ息子たちもいるし、商売上手で、自然に観光客の中に入って、自分の商品を売り込むヘナ娘もいるし、そうやって興味を示した観光客のそばにかけより、自分の商品を売り込んでいく、「お客横取りちゃっかりタイプ」のヘナ娘もいる。そして、私が追い払ったピンクスカートのヘナ娘はというと・・・引っ込み思案で、いつも外側にいて、全然自分の商品を見てもらえないようなタイプであったのだ。そして、商売よりも、ヘナ息子たちにまじってボールを蹴っていたい・・・のかと思うと、これも遠慮がちだから、ボールを追いかけるものの、全然蹴るには至らない・・・。ずっと見ていて、私は思った。「なんだ、あの子、イイヤツじゃん!」私は、さっき厳しく追い払ったことを後悔した。こんど近くに来たら、絶対何か買ってあげようと心に決めたのだった。ところが、このピンクスカートのヘナ娘は、絶対に私のそばには来なかった。近くの客に商品を見せていても、私の姿をチラと見ると、行ってしまうのだった。「ううむ、さっきは、ちょっとイジワルしすぎたかな・・・」と、私は反省した。 船が出る時刻となり、船着き場に移動するために歩き始めると、道の脇の、家の戸口のところに、そのピンクスカートのヘナ娘がいた。彼女は、戸口に隠れるようにしながら、あきらかに私を見ていた。私はちょっと辛かった。「ごめんよ。悪かったよ。言い過ぎたよ。だからそんな目で見るなよ。」と言いたかったが、なにしろ言葉が通じないのでどうしようもない。後ろ髪を引かれる思いで、タキーレ島を後にした。

プーノに戻る船の中で、いろいろと考えてしまった。観光客が押し寄せるようになったことで、素朴な島民が、現金を得ることの魔力にハマってしまう・・・島の生活は変わり、便利なものを求めるようになる。農業をやめ、オミヤゲを売る。旅館業のマネゴトに走る。より多くの現金を得るために、人の心はズルくなっていく。子供達は、お菓子の味を知り、虫歯を増やしていく。・・・しかし、我々はどうすればいいのだろうか。素朴な暮らしは、そっとしておいてあげるべきなのだろうか。未開の土地に暮らす人々は、ずっとそのまま原始の暮らしをしているのがシアワセなのだろうか・・・。それとも、そういうことを考えること自体が、我々「先進国」の思い上がりであって、そんなの自然のなりゆきに任せておけばいいことなのだろうか・・・。

翌朝、プーノのホテルで、足に痒みを感じた。さらにその翌日には、手の薬指に痒みを感じた。痒みは日を追うごとに強くなり、掻けば掻くほど赤く腫れ上がっていった。現在、帰国して1ヶ月が経過し、痒みはやっと感じなくなったものの、まだ痕がハッキリと残っている。「アマンタニ虫、恐るべし」である。